Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

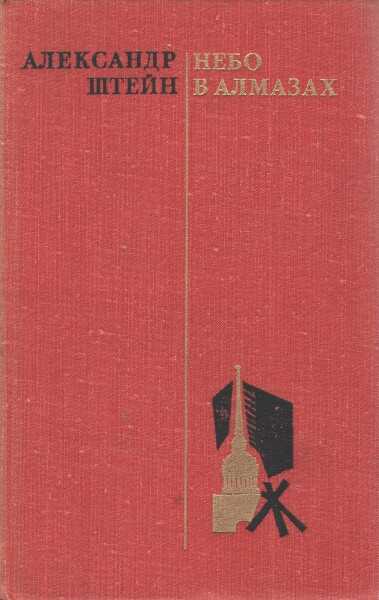

В книгу вошли документальные повести известного советского драматурга Александра Штейна «Под небом юности», «Вечен огонь нашей памяти», «Мой океан», «Из германских дневников», а также литературные портреты писателей-маринистов Всеволода Вишневского, Бориса Лавренева, Александра Зонина и других.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александр Петрович Штейн»: