Шрифт:

Закладка:

Как фантаст Михайлов появился на свет в 1962 г., когда в «Искателе» была опубликована дебютная повесть «Особая необходимость». 1962 год — начало яркого прорыва в научной фантастике. Одна из доминирующих тем — освоение космоса, тема самая животрепещущая, ведь всего год прошёл после выхода человека в космос. Ранняя фантастика Владимира Михайлова — это научная романтика: сильные и умные люди бесстрашно разгадывают загадки Вселенной (например, в повести «Спутник «Шаг вперёд»», 1964). Для 60-х это было как поветрие. Но даже эти ранние вещи выделялись довольно редким для НФ того времени вниманием к психологии поступков героев, остроте ситуаций, заданностью нравственных коллизий. Первый серьёзный шаг к преодолению научно-приключенческой фантастики был сделан в романе «Дверь с той стороны» (1974), который вывел писателя в число ведущих авторов (наряду со Стругацкими) советской социальной фантастики. В 70-е и 80-е гг. получили широкую известность его романы о звёздном капитане Ульдемире. Тогда же обнаруживается «визитная карточка» фантастической прозы Михайлова: публицистичность. Каждый его роман напоминает дискуссионный клуб. Персонажи представляют разнообразные общественные группы, философские и политические платформы. Сюжет играет роль спикера, собирающего оппонентов для обсуждения какой-нибудь глобальной проблемы. Так, например, в известном интеллектуальном боевике «Вариант «И»» (1998) стремительная детективная динамика удачно разбавляет диспут-многоходовку на тему о перспективах сращения России с исламским миром. Философия и «драйв» органично дополняют друг друга.

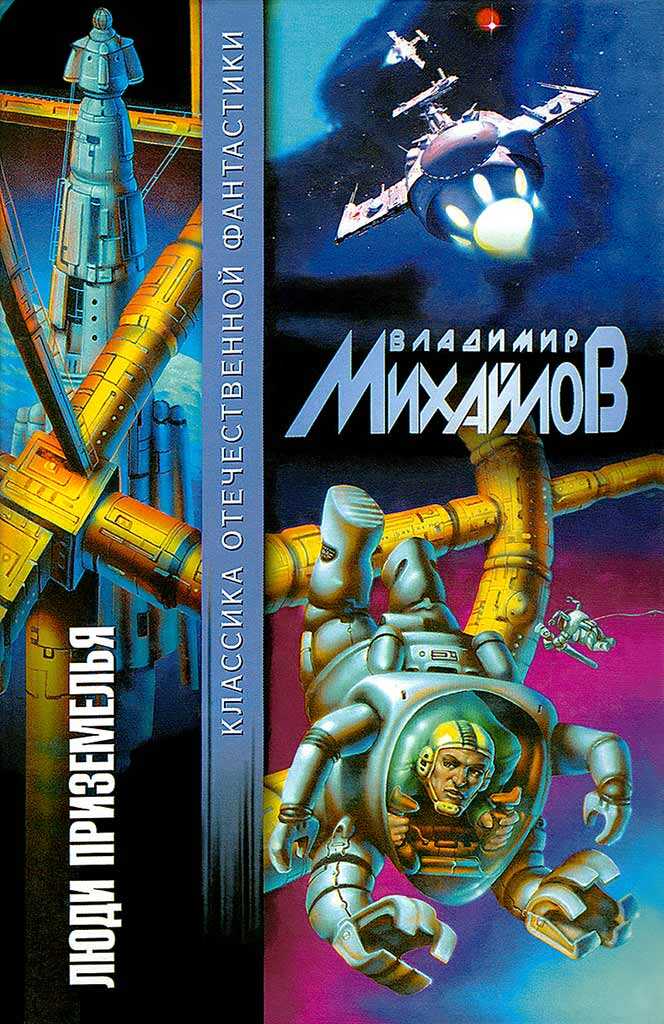

Кроме писательской и редакторской деятельности Владимир Михайлов руководил Рижским семинаром молодых фантастов, был одним из руководителей Малеевского семинара молодых фантастов. Член Литературного Жюри премии «Странник». Лауреат множества литературных премий, входил в Творческий совет журнала «Если». Содержание: "АНТИМИР": 1. Владимир Михайлов: Дверь с той стороны 2. Владимир Дмитриевич Михайлов: Беглецы из ниоткуда "ВОСТОЧНЫЙ КОНВОЙ": 3. Владимир Дмитриевич Михайлов: Восточный конвой. Книги 1-2 ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 4. Владимир Дмитриевич Михайлов: И всяческая суета 5. Владимир Михайлов: Вариант "И" 6. Владимир Дмитриевич Михайлов: Живи, пока можешь 7. Владимир Михайлов: Заблудившийся во сне 8. Владимир Дмитриевич Михайлов: Завет Сургана 9. Владимир Михайлов: Люди Приземелья 10. Владимир Михайлов: Не возвращайтесь по своим следам 11. Владимир Дмитриевич Михайлов: Один на дороге 12. Владимир Дмитриевич Михайлов: Особая необходимость 13. Владимир Дмитриевич Михайлов: Переводчик с инского 14. Владимир Михайлов: Постоянная Крата 15. Владимир Дмитриевич Михайлов: Триада куранта