Шрифт:

Закладка:

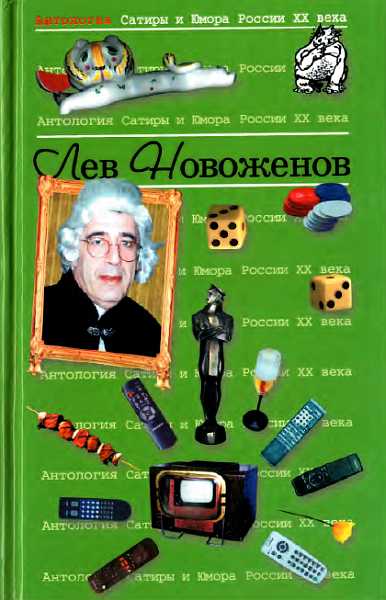

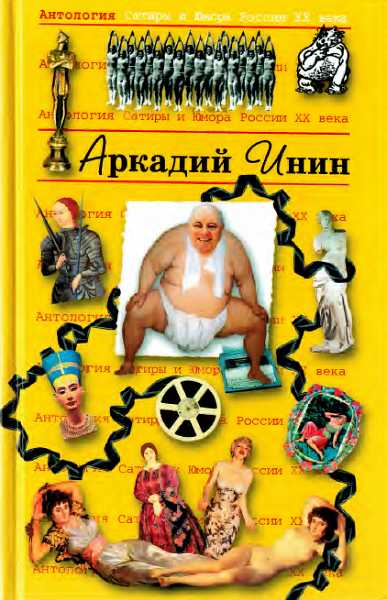

«Пародия» — это сборник юмористических рассказов, которые искрометно издеваются над различными жанрами литературы и кино. В этой книге вы найдете пародии на детективы, фантастику, романы, мелодрамы, триллеры, ужасы и многое другое. Авторы не щадят ни себя, ни читателей, ни героев своих произведений, подвергая их всевозможным испытаниям и курьезам.

В книге «Пародия» вы сможете почитать о том, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон решают загадку убийства в замке Дракулы, как Гарри Поттер и его друзья попадают в мир «Властелина колец», как Джеймс Бонд и Мисс Манипенни спасают мир от злого гения, как Ромео и Джульетта пытаются сбежать от своих родственников, как Фрост и Причудливый попадают в ловушку злобного Санты-Клауса и многое другое.

«Пародия» — это книга для тех, кто любит смеяться и не боится смеяться над собой. Это книга для тех, кто хочет отдохнуть от серьезных и скучных произведений и посмотреть на них под другим углом. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Подарите себе хорошее настроение и улыбку с книгой «Пародия»!