Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

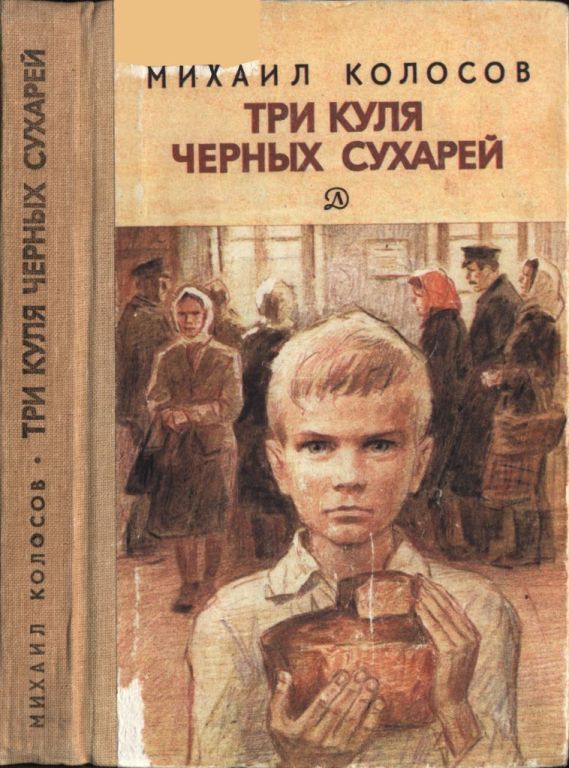

Действие повести, написанной на автобиографическом материале, происходит в предвоенные годы в одном из шахтерских поселков Донбасса. Неповторимая атмосфера, наполненная героикой и энтузиазмом, рабочий склад мышления и души героев, их нравственное здоровье, несмотря на трудности тех лет, теплота и доброта к людям составляют основное содержание книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Михаил Макарович Колосов»: