Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

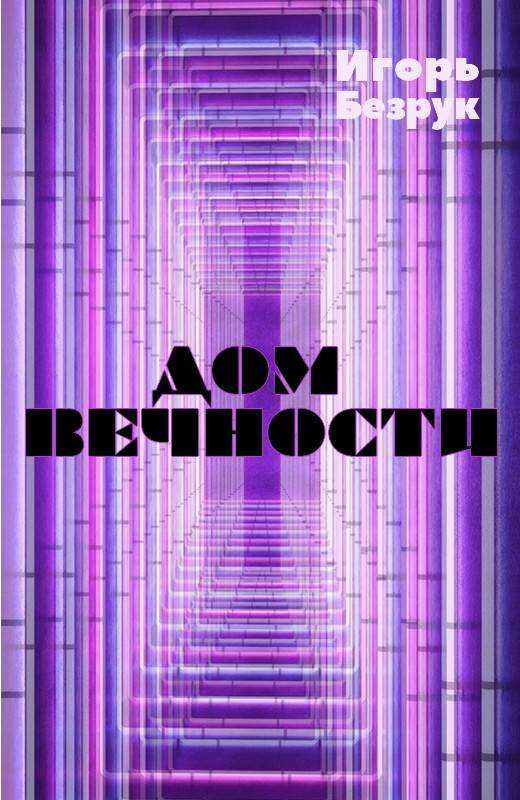

В сборник вошли рассказы, разнообразные по жанру и тематике. Присутствуют в них элементы и фантастики, и мистики, и ужаса. Однако всех их объединяет одно — желание автора понять, таковы ли мы на самом деле, как видимся.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Игорь Анатольевич Безрук»: