Шрифт:

Закладка:

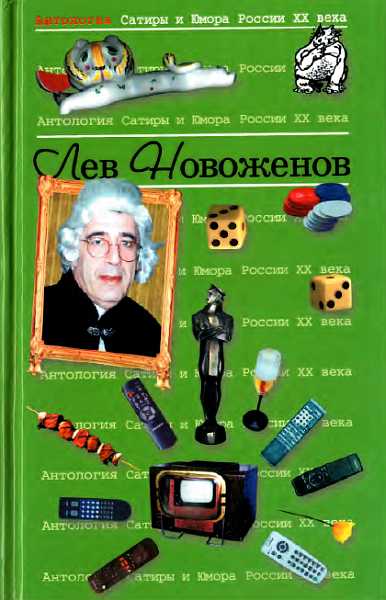

«Антология Сатиры и Юмора России XX века» - это уникальный проект, который собрал в себе лучшие образцы юмористической литературы отечественных авторов. В пятнадцатом томе представлены произведения Льва Новоженова и Алексеева - двух мастеров сатиры и пародии.

Лев Новоженов (1924-2001) - писатель, журналист, сценарист, автор более двадцати книг юмористической прозы и стихов. Его произведения отличаются остроумием, изобретательностью, знанием жизни и языка. Он писал о самых разных темах: от политики и общества до спорта и космоса. Его герои - обычные люди, которые попадают в необычные и комические ситуации.

Алексеев (настоящее имя Александр Константинович Константиновский, 1923-1998) - писатель, поэт, переводчик, автор более десяти книг юмористической прозы и стихов. Его произведения отличаются оригинальностью, фантазией, игрой слов и сюжетов. Он писал о самых разных темах: от литературы и истории до медицины и философии. Его герои - знаменитые личности, которые попадают в неожиданные и смешные ситуации.

«Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 15. Лев Новоженов - Алексеев» - это книга для тех, кто любит хороший юмор и умную сатиру. Это книга для тех, кто хочет посмеяться над собой и над миром.

Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Это книга, которая не даст вам скучать и подарит вам хорошее настроение.