Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Эротика – об этом мало кто умеет писать. Бочков не просто умеет, он пишет виртуозно. Страсть, в том числе и эротическая, выводит его повествование на эпический уровень архетипа, уровень настоящей трагедии. Той самой, которая, вызывая сострадание и страх, заставляет читателя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его. Очищение души – интуитивная функция, смыкающая все смыслы мира в формулу любви. Любви любой классификации. В том числе и плотской.

Перейти на страницу:

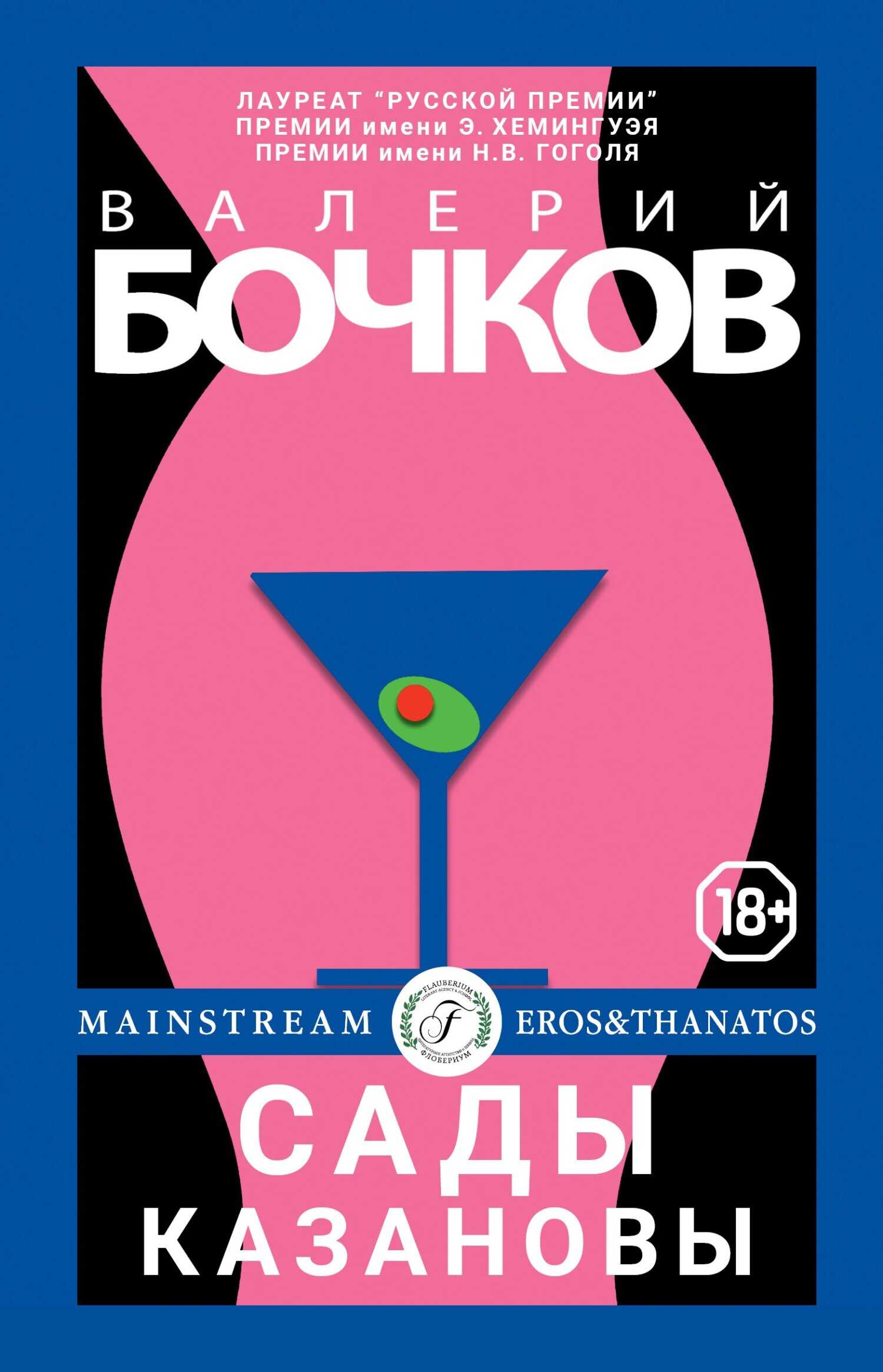

Еще книги автора «Валерий Борисович Бочков»: