Шрифт:

Закладка:

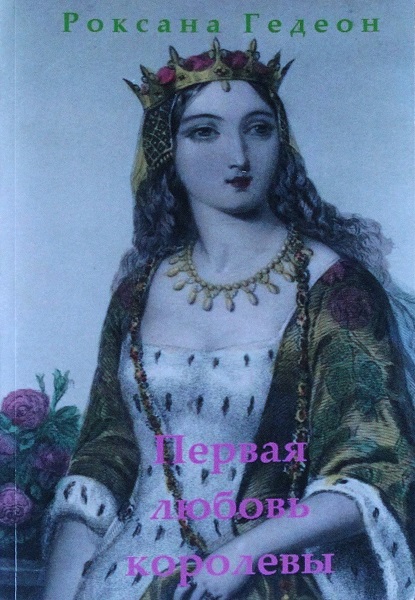

Исторический роман Англия, XV век. Разброд и шатание царят среди английской знати: король слабоумен, страна разорена, Столетняя война с Францией проиграна. Лишь несколько шагов отделяют Ричарда, герцога Йорка, честолюбивого и могучего вельможу, от трона. Ему и его партии Белой Розы рукоплещут все англичане, а противостоит… противостоит им только хрупкая юная королева, синеглазая француженка Маргарита Анжуйская. Не так уж просто сбросить с ее головы корону! Однако в ее броне есть брешь: ее брак с королем Генрихом бесплоден. Королевству же нужен наследник… Какого мужчину выберет эта Алая Роза Анжу, чтобы подарить государству долгожданного принца? И так ли уж правы те, кто считает, будто венценосным красавицам неведома иная страсть, кроме власти?…