Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

• ТОМ ВТОРОЙ • • Часть четвертая • • Часть пятая • • Часть шестая •

Перейти на страницу:

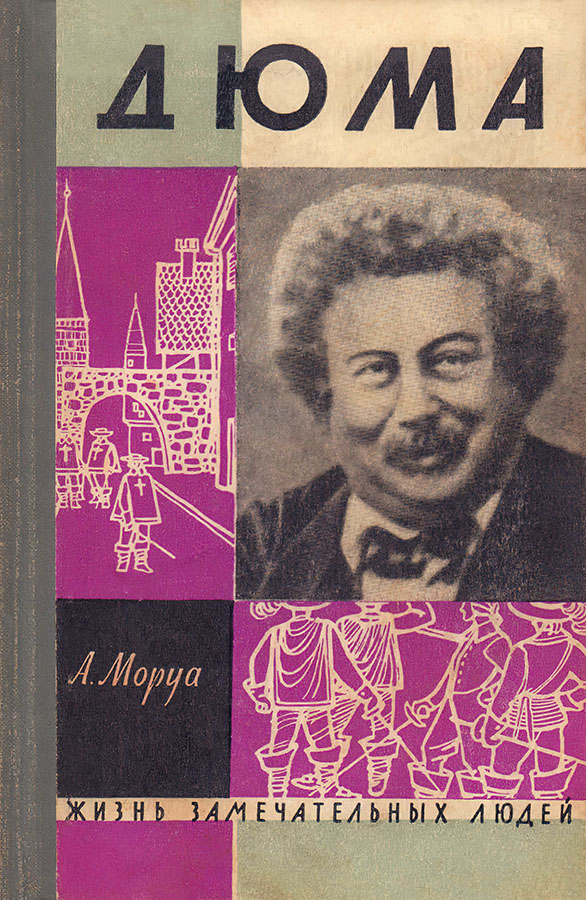

Еще книги автора «Александр Дюма»: