Шрифт:

Закладка:

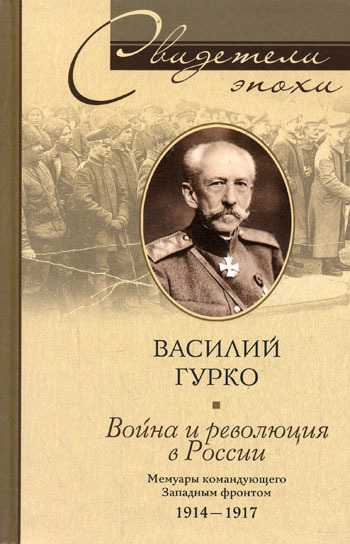

Эта книга написана семьдесят лет назад, но перед отечественным читателем является, по существу, впервые. Английское издание, увидевшее свет в 1939 г.1, не вполне передает оригинал и дошло далеко не до каждого из советских спецхранов, так что даже историки пользовались им крайне редко. Неспециалистам же имя Владимира Иосифовича Гурко вообще мало что говорит. Между тем подробные аналитические воспоминания Гурко «Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II» должны no праву занять одно из первых мест в обширном корпусе мемуарной литературы, вышедшей из-под пера российских бюрократов. Настоящее издание повторяет одноименную книгу серии «Россия в мемуарах» (Новое литературное обозрение, 2000).