Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

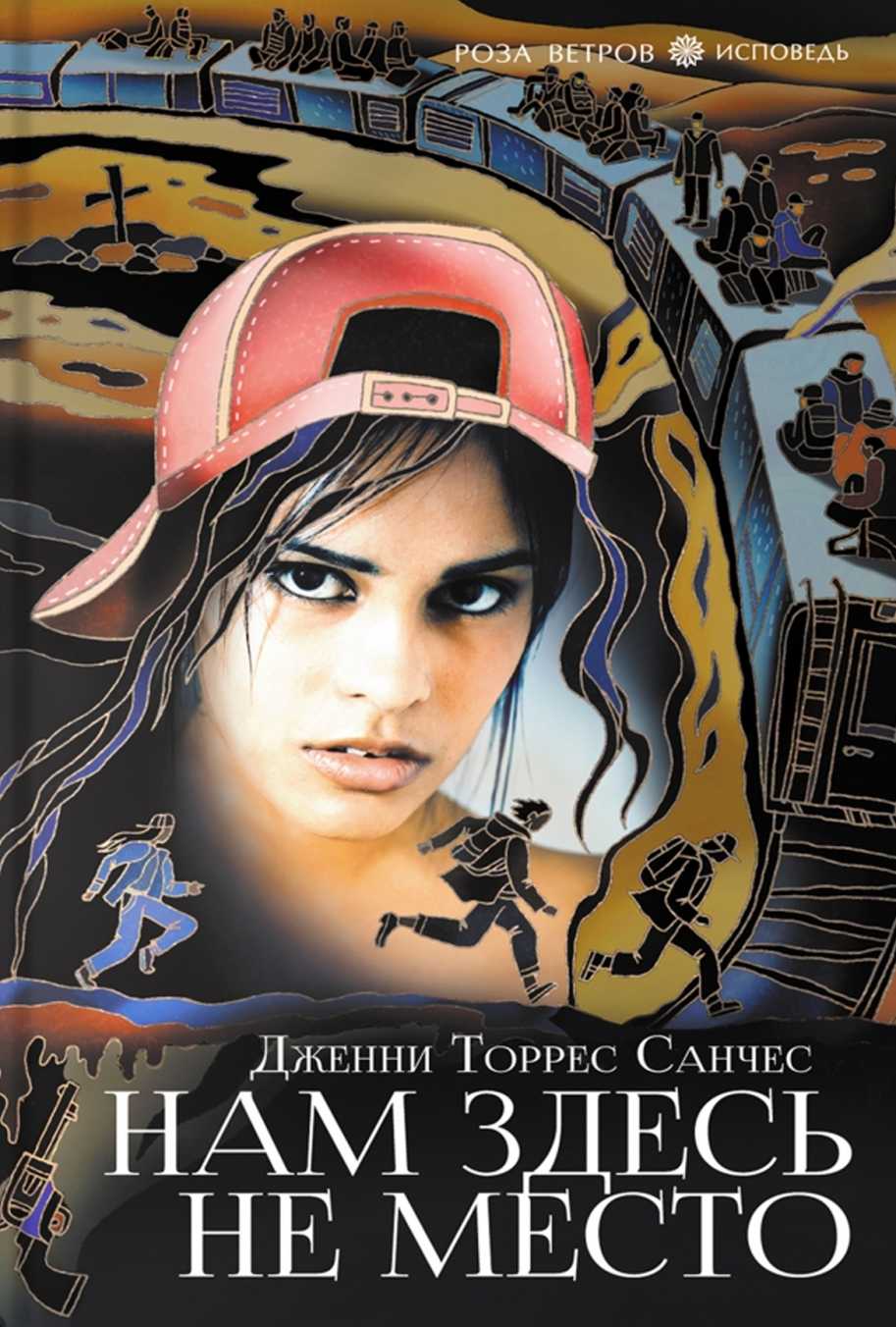

Жизнь в современной Гватемале похожа на ад. Здесь правят бал насилие, беззаконие и преступность. Здесь невозможно нормально учиться, работать да и просто существовать. Неслучайно многие видят путь к спасению в бегстве из страны. Люди целыми семьями пытаются пересечь Мексику и добраться до границы с США. Однако в пути большинство из них ждет не освобождение, а смерть. Горькая исповедь совсем юных ребят, которые знают, что такое страх, которые чувствуют себя песчинками в мире, где нет места мечтам и где могут растоптать не только тела, но и души.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дженни Торрес Санчес»: