Шрифт:

Закладка:

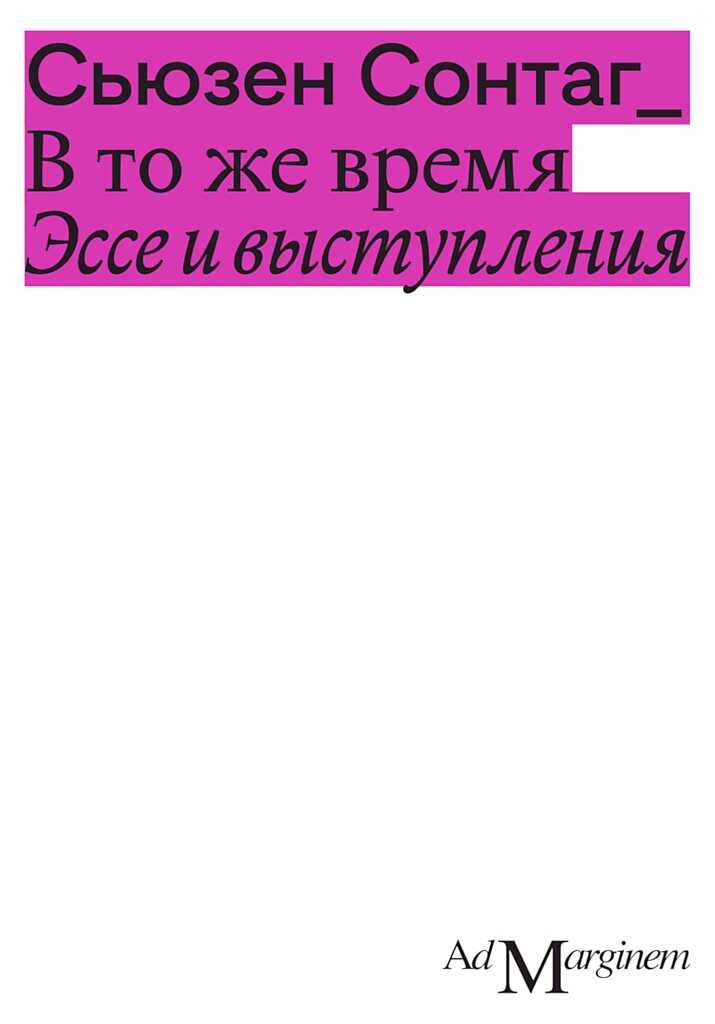

Сборник из шестнадцати эссе и выступлений Сьюзен Сонтаг (1933–2004), подготовленный ею в последние годы жизни, ретроспективно воспринимается как творческое завещание. Рассуждения о красоте, фотографии, художественных поисках Виктора Сержа, Леонида Цыпкина, Анны Банти, Халлдора Лакснесса, о переписке Рильке с Пастернаком и Цветаевой оказываются органически связаны с восприятием трагедии 11 сентября и войны в Ираке, подводя к одной из крупнейших и главных тем американской мыслительницы и писательницы: ответственности и задачам литературы в XX веке. Глубокое и созидательное прочтение работ других авторов, верность высоким моральным критериям, многомерные оценки происходящего «везде и одновременно» позволяют считать этот сборник шедевром позднего периода творчества Сонтаг.