Шрифт:

Закладка:

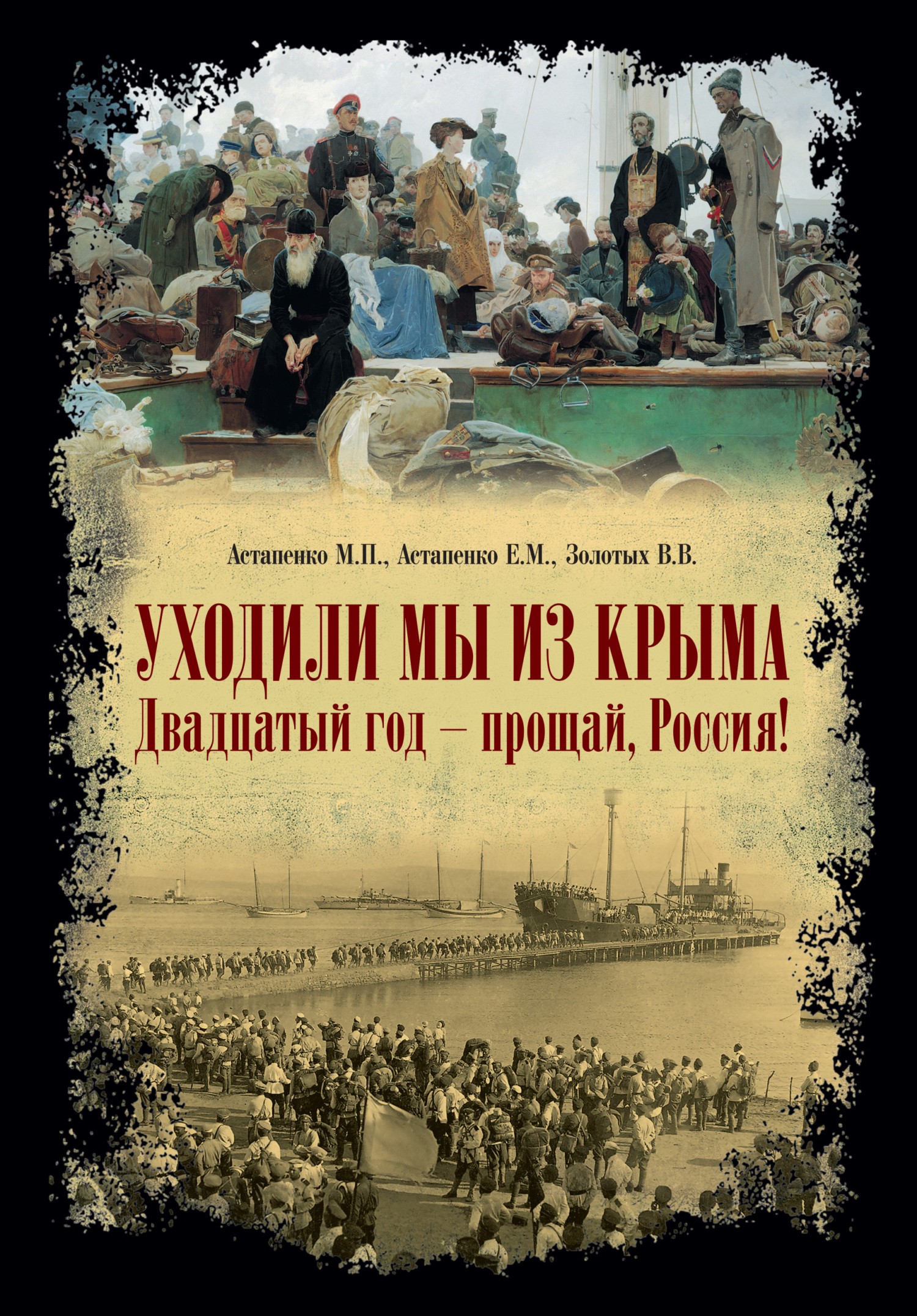

Книга представляет собой пятнадцатый том из серии, посвященной Белому движению в России, и повествует о последних боях Русской Армии генерала П. Н. Врангеля и ее эвакуации из Крыма и охватывает период с начала сентября по начало ноября 1920 года. Успешные наступательные действия белых захлебнулись, когда большевики, заключившие перемирие с поляками, создали против Русской Армии почти 5-кратный перевес в живой силе, прежде всего в кавалерии. Белые армии были вынуждены отойти сначала за перешеек в Крым, а затем к портам. Эвакуация Русской Армии была проведена Врангелем безукоризненно, и ныне рассматривается во всех военных учебниках как образцово-классическая. Это были последние рыцари Российской империи, уходившие в изгнание с гордо поднятой головой. «Слава побежденным!» — так говорили им и о них те, кто отдавал себе отчет в драматизме происшедших в России событий. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми комментариями, содержащими несколько сот неизвестных биографических справок об авторах и героях очерков.