Шрифт:

Закладка:

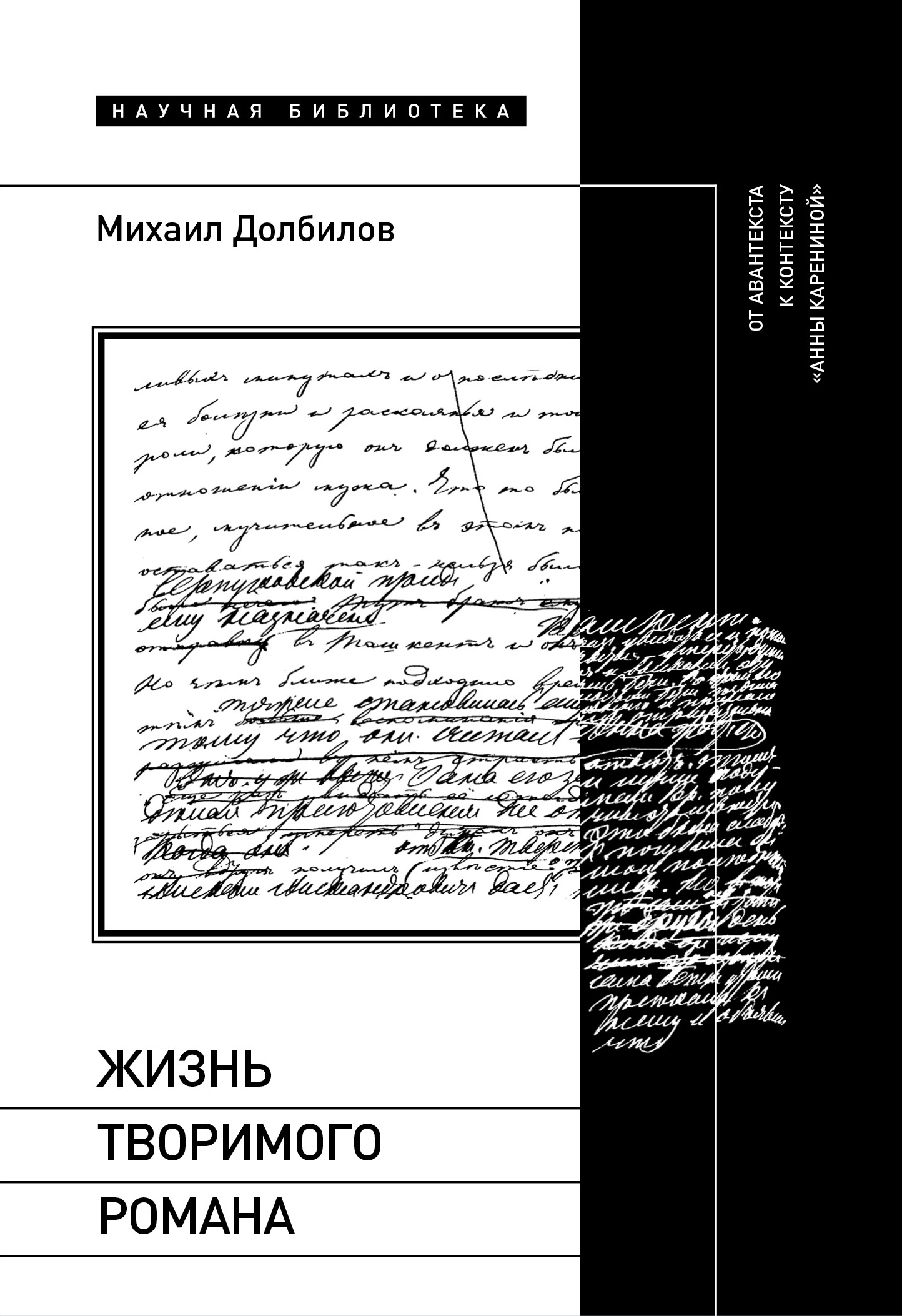

Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной» - это научная книга Михаила Дмитриевича Долбилова, в которой он анализирует процесс создания и восприятия одного из самых известных произведений Льва Толстого. Автор книги, доктор филологических наук, профессор МГУ, исследует разные аспекты романа «Анна Каренина», такие как его источники, структура, сюжет, персонажи, стиль, идеология, символика и т.д. Он также рассматривает контекст романа, то есть его отношение к современной ему литературе, культуре, обществу и истории. Он показывает, как роман Толстого отражал и влиял на дух своего времени, как он был принят критикой и читателями, как он трансформировался в разных переводах и адаптациях. Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной» - это книга о том, как рождается и живет великое литературное произведение. Это книга, которая поможет лучше понять и ценить творчество Льва Толстого.

Вы можете читать книгу Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной» онлайн на сайте knizhkionline.com. Это удобный и бесплатный способ познакомиться с интересными книгами разных жанров и авторов. На сайте knizhkionline.com вы найдете множество других книг Михаила Дмитриевича Долбилова, а также произведения других ученых и литературоведов. Читайте книгу Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной» онлайн на сайте knizhkionline.com и погрузитесь в увлекательный мир литературы.