Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

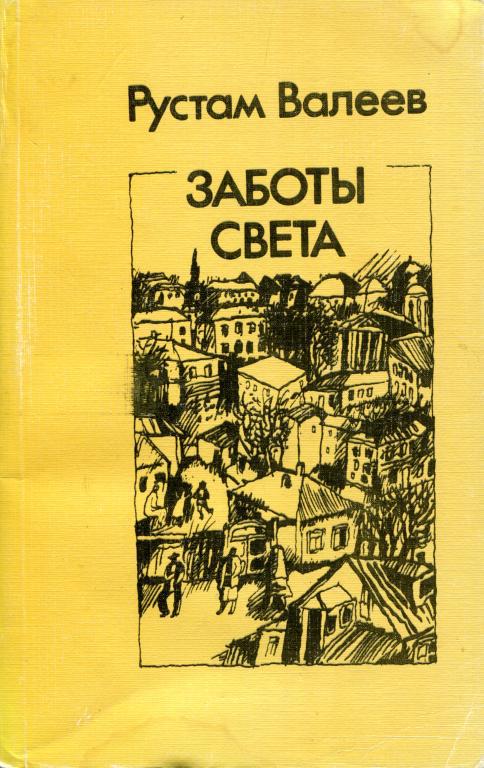

В романе Рустама Валеева «Заботы света» впервые широко и полно показана жизнь выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, чья короткая жизнь (1886—1913 г.) была полна драматизма и чей поэтический гений, свободомыслие и гуманизм возымели влияние на многих и многих тюркоязычных поэтов и писателей современности.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Рустам Шавлиевич Валеев»: