Шрифт:

Закладка:

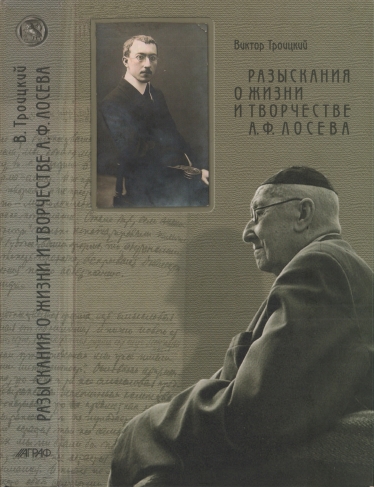

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева (1893 – 1988). Основной мотив исследования: громадное наследие не принадлежит только архиву, только свершившемуся, оно еще и необычайно современно и своевременно, чревато новым, вооружает для встречи с будущим. Ряд фундаментальных тем (проблема информации, типология бесконечностей, периодическая система начал, представление о чуде как научной категории и др.) рассмотрен здесь в порядке дальнейшего развития глубоких идей А.Ф. Лосева. В приложении публикуются некоторые важные работы из архива философа, снабженные авторским комментарием. Это переписка А.Ф. Лосева и А.А. Мейера (1930-е годы), а также две работы А.Ф. Лосева «О форме бесконечности» (1932) и «О мировоззрении» (1986). Издание приурочено к 90-летию со дня выхода в свет (1916 г.) первой научной публикации А.Ф. Лосева и адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами философии.