Шрифт:

Закладка:

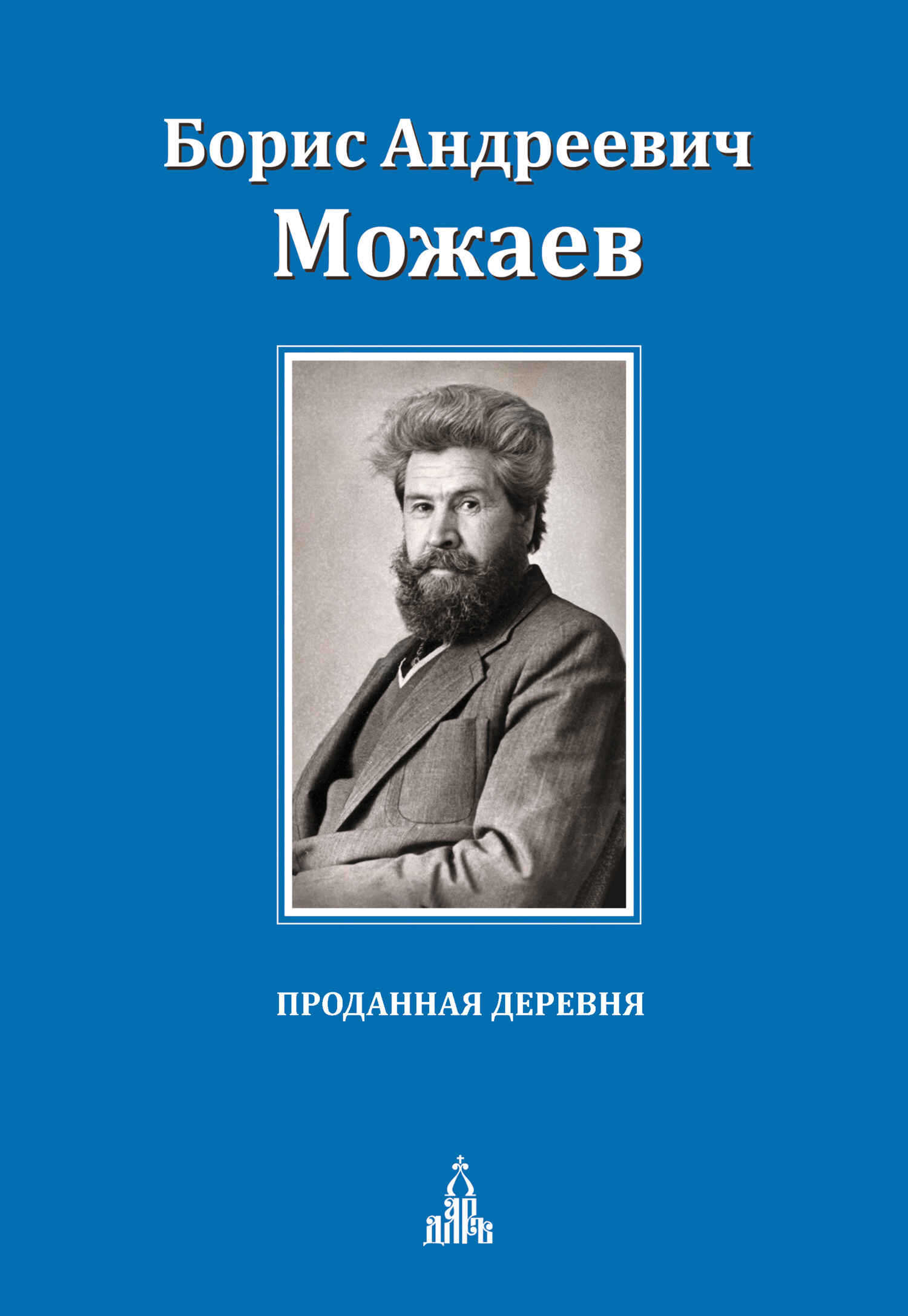

При составлении юбилейного сборника Бориса Можаева И. П. Борисова, литературовед, критик, многолетний друг писателя, ушла от традиционного хронологического или жанрового принципа построения/членения тома. По ее замыслу объединение произведений разного времени и разной жанровой принадлежности в тематические блоки должно было привести к рождению внутренне единой книги, разносторонне и целостно представляющей творчество автора. Группировка текстов позволяет выявить, с одной стороны, богатство жизненного опыта Б. А. Можаева, разнообразие его интересов, разнородность источников вдохновения, гибкость и пластичность творческой манеры, варьирующейся в зависимости от замысла произведения. С другой стороны, она высвечивает сквозные мотивы, а через них и внутреннюю логику развития мысли, объединяющую все творчество писателя. Такой подход к составлению собрания произведений писателя обеспечивает живость восприятия сборника в целом. Перед нами предстает книга, демонстрирующая константы российской жизни, вскрывающая корни многих современных проблем, предлагающая не утратившие актуальности решения.

![Проданная деревня [сборник] - Борис Андреевич Можаев](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)