Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

В первый том Собрания сочинений Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) входят его ранние произведения: «Записки юного врача», роман «Белая гвардия», рассказы начала 20-х годов: «Необыкновенные приключения доктора», «Морфий», «Налет» и др.

Перейти на страницу:

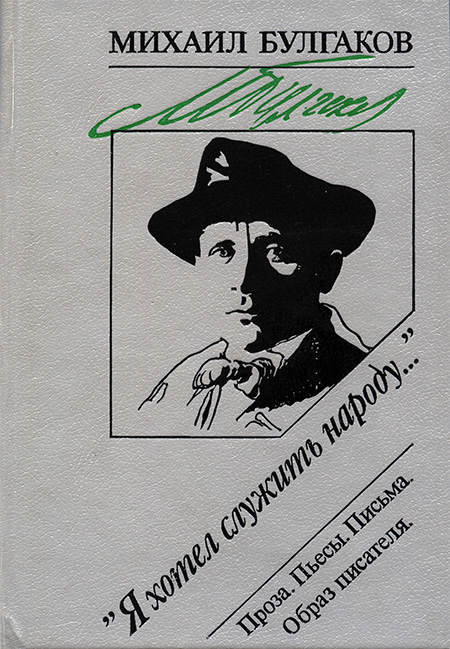

Еще книги автора «Михаил Афанасьевич Булгаков»: