Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Первое полное издание эпического романа, сочиненного поэтом-постфутуристом в середине 1930-х гг. Фантасмагория жизни провинциального русского города с момента его основания до революций XX в.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

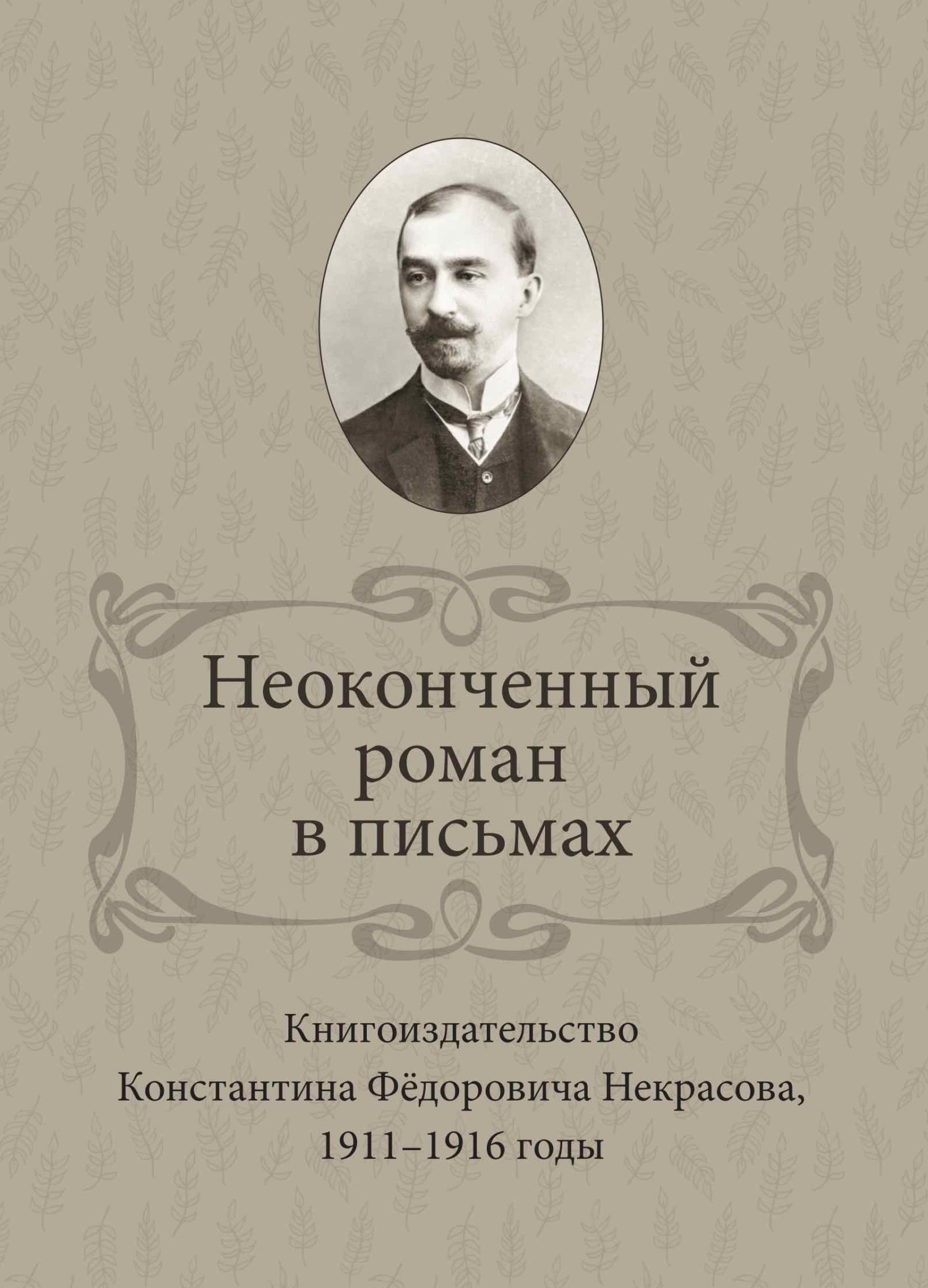

Еще книги автора «Тихон Васильевич Чурилин»: