Шрифт:

Закладка:

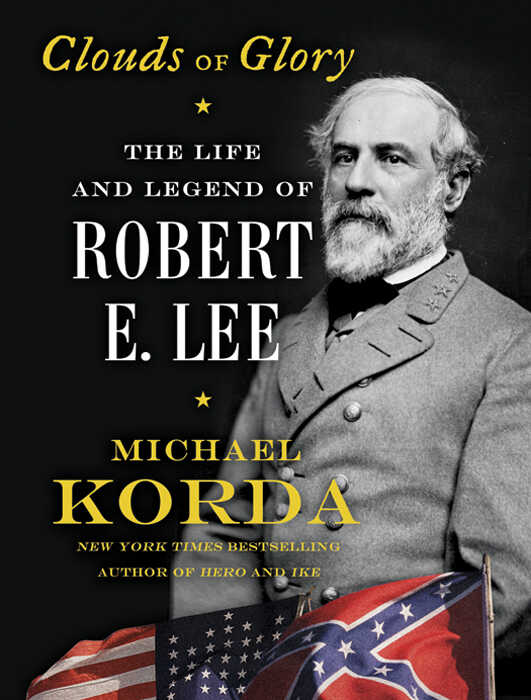

Майкл Корда предлагает блестящую биографию Роберта Э. Ли, первое крупное исследование за целое поколение.

Генерал Ли был выдающимся американским полководцем, таким же спокойным, достойным и властным в поражении, как и в победе. За 150 лет, прошедших после Гражданской войны, репутация Ли только возросла, и Корда с потрясающими подробностями описывает все сражения Ли и прослеживает, как великий человек приобрел неоспоримую репутацию по обе стороны линии Мейсон-Диксон, окончательно превратившись в символического героя-мученика Южного дела.

Майкл Корда - автор книг «Улисс С. Грант», «Айк, герой» и «Очарованная жизнь». Он принимал участие в Венгерской революции 1956 года и в пятидесятую годовщину этой революции был награжден орденом «За заслуги перед Венгерской Народной Республикой».