Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

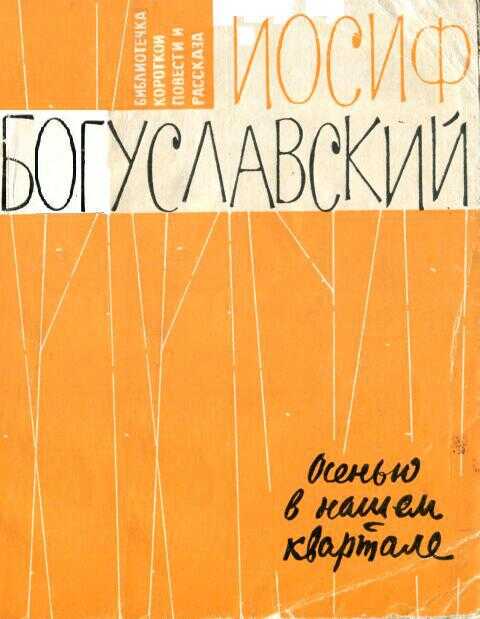

Мне, наверное, очень повезло в жизни. Меня всегда окружало много хороших людей. Я помню рабочих людей войны, моих школьных учителей, товарищей-сверстников. Я встречался с ними и потом, уже учась в университете и позднее — в институте кинематографии. О них были мои первые рассказы. Герой моей новой книжки Кирилл Кондрашов ищет пути служения добру, истине, учится быть полезным людям. Его жизненный поиск равен осознанию самого себя как человека и гражданина. Встреча с хорошими людьми — это всегда радость. Я мечтаю, чтобы именно такое чувство ощутили в себе те, кто прочтет мою повесть. АВТОР

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Иосиф Борисович Богуславский»: