Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

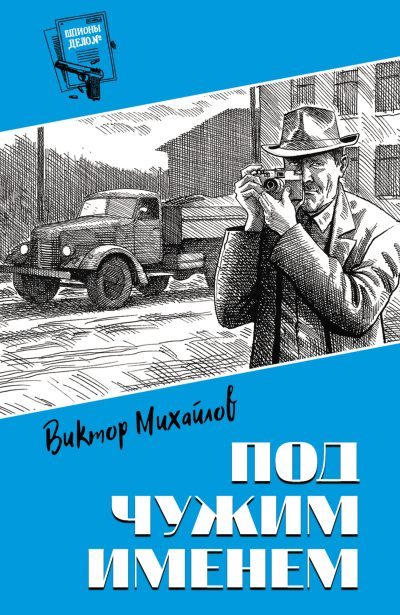

В книгу вошли две остросюжетные повести «Под чужим именем» и «На критических углах» классика советского шпионского романа Виктора Семеновича Михайлова (1898–1973). В первой из них советские пограничники задержали нарушителя, перешедшего государственную границу с целью восстановить связь с глубоко законспирированным агентом. Контрразведчики пытаются вычислить врага, но тот начинает с ними собственную игру. Во второй — радиоразведка обнаружила сигналы работы вражеского передатчика. Противник сумел получить доступ к новейшей советской технике, информация о которой может сместить баланс в оружейной гонке холодной войны. Необходимо как можно быстрее разоблачить матерого шпиона и диверсанта…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Виктор Семенович Михайлов»: