Шрифт:

Закладка:

Роман известного одесского беллетриста и журналиста Л. Кармена (1876–1920) «На дне Одессы» полностью соответствует своему заглавию: это картины жизни городского «дна», мира воров, проституток, трактиров, публичных домов, скандализировавшие в свое время благопристойное буржуазное общество Одессы. Кармен, близко друживший с К. Чуковским и В. Жаботинским, выступает в своем романе прямым предшественником «Гамбринуса» и «Ямы» А. Куприна и «Одесских рассказов» И. Бабеля. Роман «На дне Одессы» переиздается впервые. Издание дополнено также впервые переизданными книжечками Кармена «Берегитесь!», «Проснитесь!» и «Ответ Вере» (совместно с В. Жаботинским), в которых читатель найдет воззвания и отдельные рассказы писателя, посвященные страдальческим судьбам проституток. © Salamandra P.V.V., состав, подг. текста, оформление, 2022

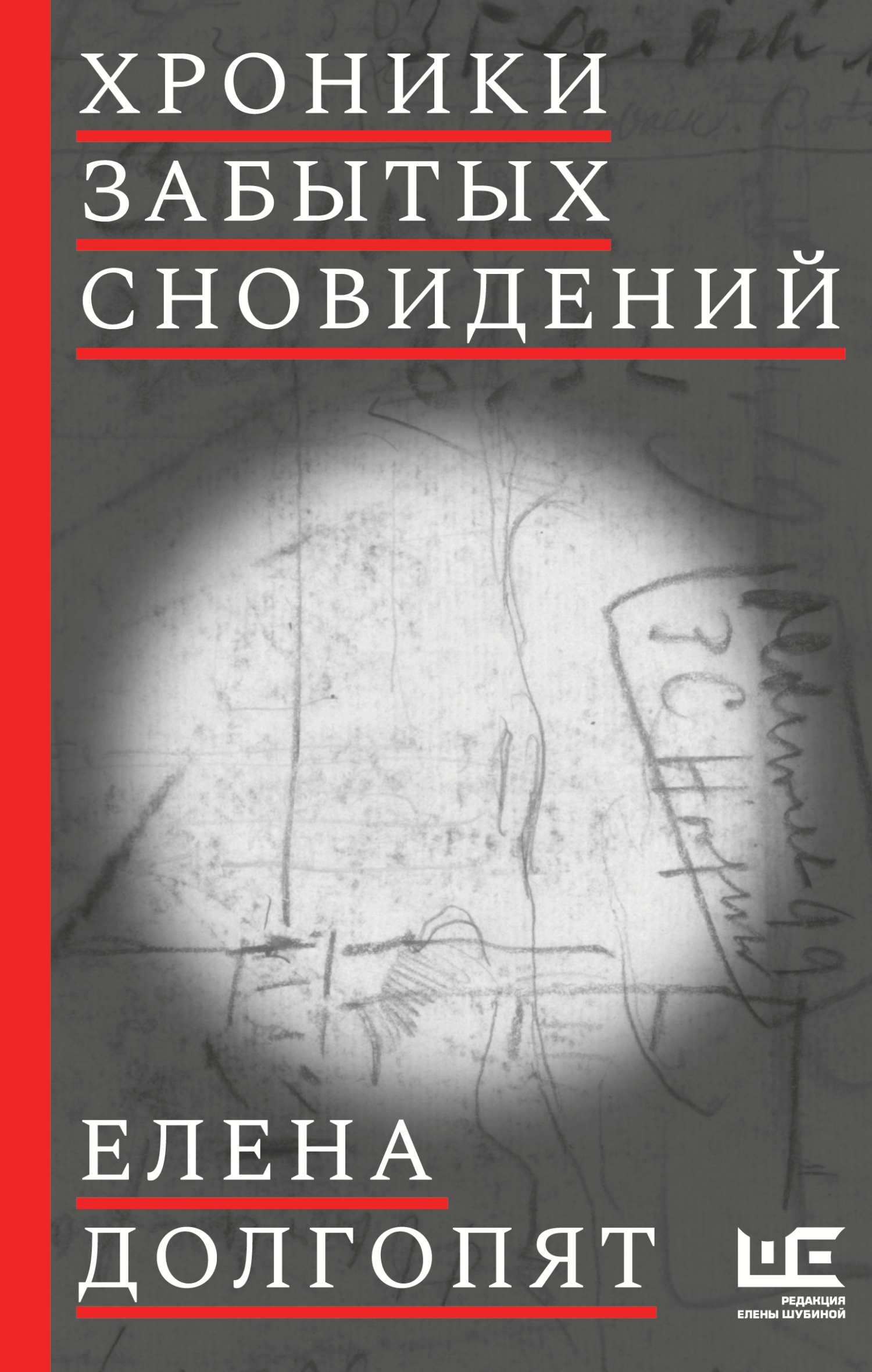

![Хроники забытых сновидений [litres] - Елена Олеговна Долгопят](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)