Шрифт:

Закладка:

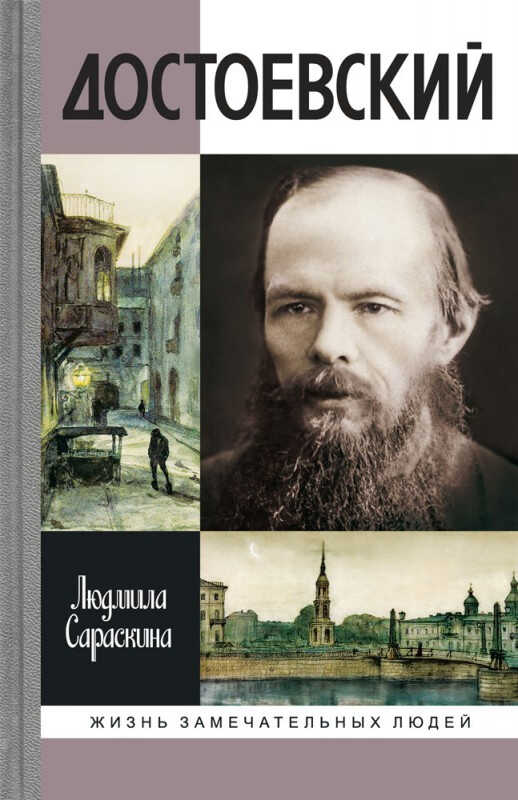

«Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он — самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира». Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба — таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его — как при жизни, так и посмертно — объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и «неудобных», в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной — известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.