Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

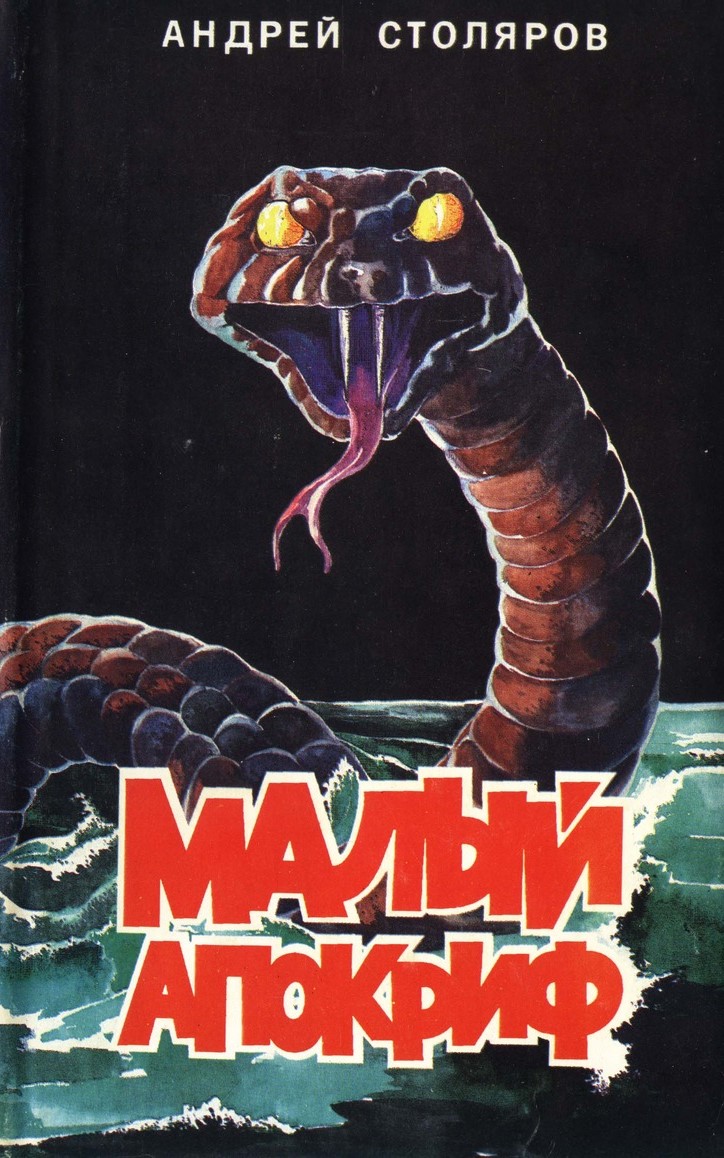

Петербуржские фэнтези Андрея Столярова - совершенно невероятная, неожиданная сторона магического облика Бессмертного Города. Вневременье Ойкумены, населенной вечными насекомыми, художники, рисующие миры, и лабиринты старых улиц, начиненных монстрами и героями, холодной красотой и страстью вечной войны. Папоротники Небытия, цветущие на Млечном Пути. Звездочет Персифаль - хранитель Звездного Радианта, узник Башни, опирающейся на сердце Зверя. Нервные призраки минувших времен, живущие в достоевских переулках на руинах великой Страны Дураков. Писатели-полубоги, принцессы параллельных миров, живописцы, торгующие небом, и первобытная мощь Зверя, восстающего в растерзанной плоти Города...

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Андрей Михайлович Столяров»: