Шрифт:

Закладка:

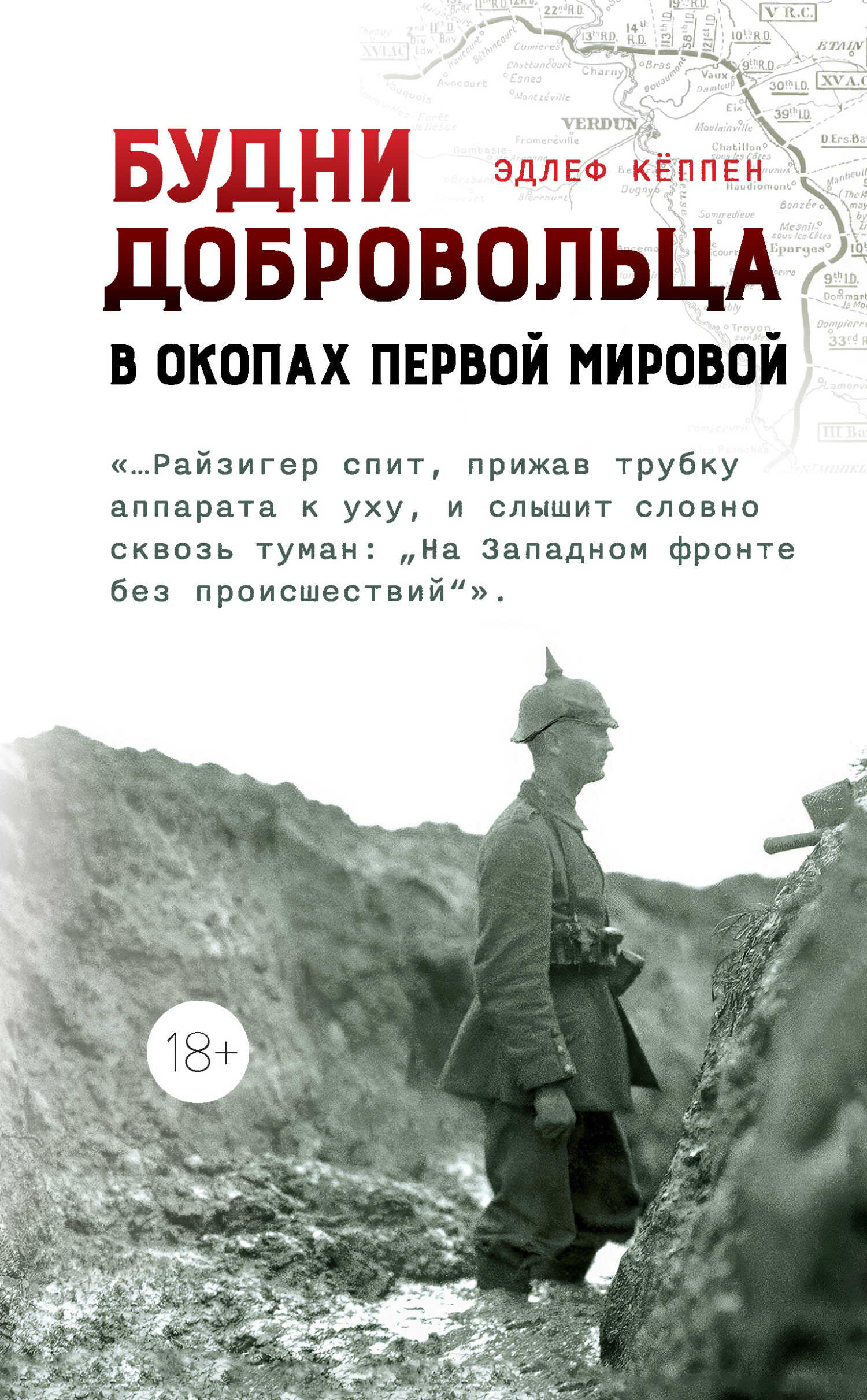

Опубликованная в 1930 году «Фронтовая сводка» стала одним из знаковых романов о Первой мировой войне наряду с произведениями Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», Р. Олдингтона «Смерть героя» и Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». Участник Первой мировой войны, ушедший на фронт добровольцем с третьего курса философского факультета университета, Эдлеф Кёппен создал «монтажный роман», где оригинальные документы – цитаты из воззваний императора Вильгельма II, указы цензурных органов, газетные сообщения – органично вплетены в сюжет, а прообразом главного героя Адольфа Райзигера является сам автор. «Фронтовая сводка» стала одной из десятков тысяч книг, публично сожженных в Германии в 1933 году, и не публиковалась в ФРГ до 1976 года, а в ГДР до 1981 года. В начале века роман вновь привлек к себе внимание, был многократно переиздан и переведен на несколько языков.