Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

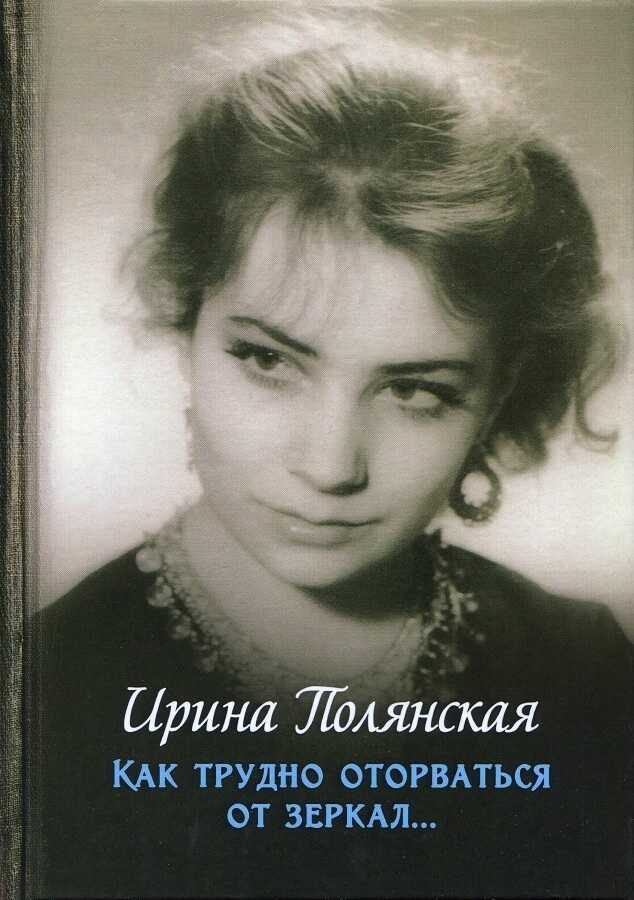

Роман Ирины Полянской «Прохождение тени» — музыкально-виртуозная, пластичная проза с очень сильным исповедальным элементом. В нем рассказывается о причудливой дружбе героини — студентки музыкального училища с четверкой слепых музыкантов. Девушка становится для них чем-то вроде поводыря, проводника в мире, где границы знания о самих себе размыты, а загадки человеческого сердца всегда останутся тайной. Параллельно главной линии развивается другая, семейная, тяготеющая к лучшим образцам «женской прозы». В центре ее «поединок роковой», заполнивший всю жизнь матери и отца, талантливого ученого, его судьба во многом повторила судьбу Н. Тимофеева-Рессовского. В книгу включены также рассказы И. Полянской.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: