Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

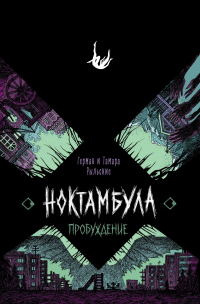

Вы любите саспенс? Тогда не проходите мимо! Авторы редакции NoSugar Books объединились, чтобы рассказать свои мрачные и пугающие истории, пронимающие и заставляющие включать побольше света дома! Если мистика и хоррор – это не чуждые вам жанры, то здесь вы найдете именно то, что вам нужно – красивые, сумрачные, а порой и страшные рассказы о дружбе, семье, болезни, бессмертии и смертности… Все оттенки ночи под одной обложкой.Для широкого круга читателей.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Анна Александровна Сешт»: