Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

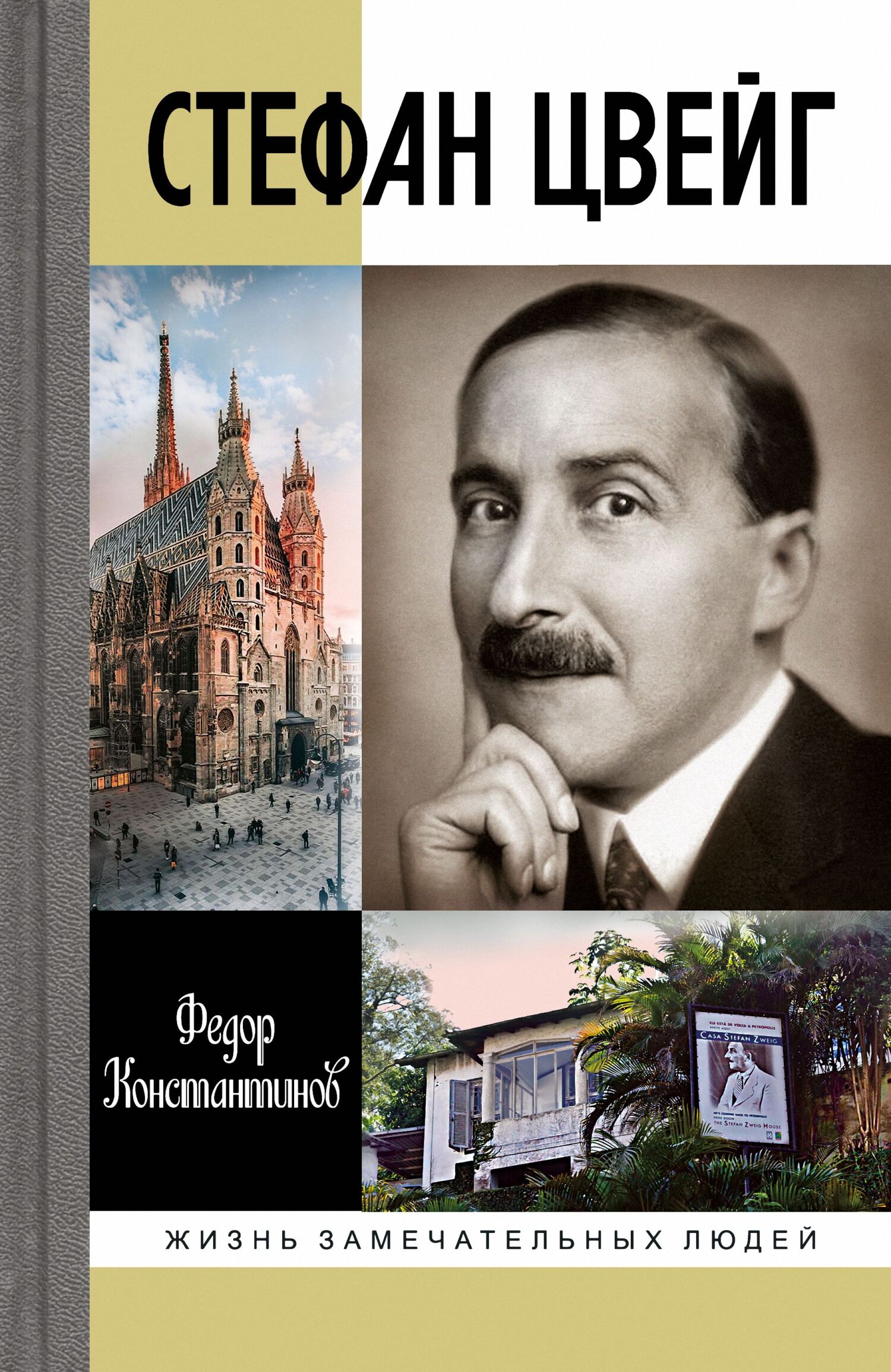

Стефан Цвейг (1881–1942) – выдающийся австрийский писатель, выступавший также как поэт, эссеист, критик, драматург, автор исторических биографий. Суммарный тираж его произведений только при жизни составил 60 миллионов экземпляров. Тем не менее о частной жизни «великого европейца», его характере, увлечениях, неосуществленных замыслах, о причинах его самоубийства в далекой Бразилии широкому кругу читателей, в том числе в России, известно очень мало. Автор книги Федор Константинов, используя все доступные российские и зарубежные источники, постарался не только выстроить собранные факты в хронологическую цепочку, но и превратить потускневший от времени портрет Цвейга в многоцветную галерею его окружения и эпохи.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Федор Константинов»: