Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

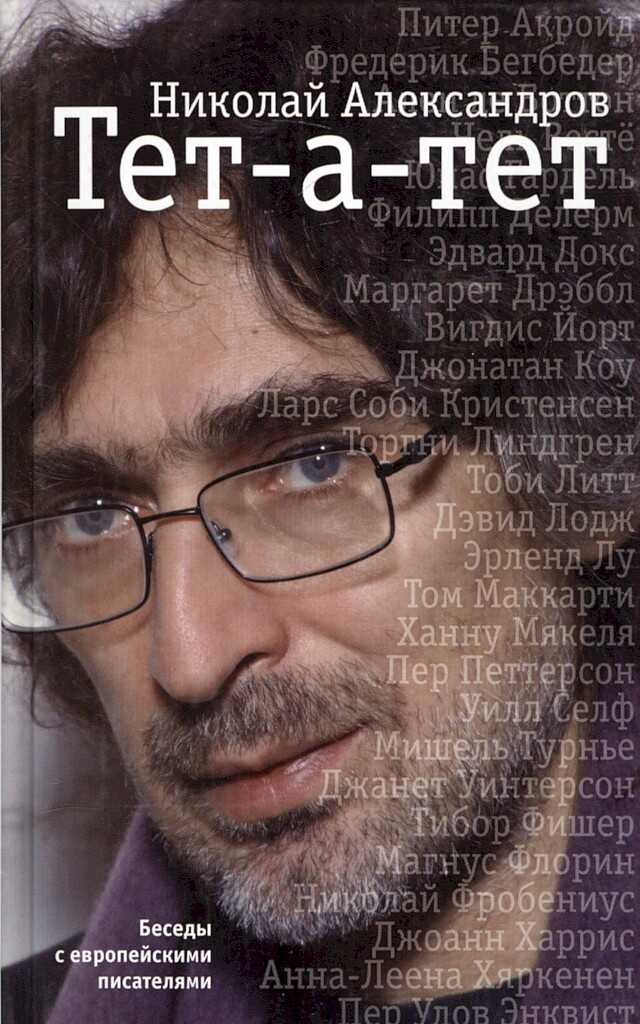

В книгу литературоведа и критика, ведущего книжных программ «Порядок слов» и «Разночтения» на телеканале «Культура» и программы «Книжечки» на радио «Эхо Москвы» вошли 27 бесед о жизни, творчестве и времени с ведущими современными европейскими писателями, чьи имена и произведения хорошо известны читателям в России.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Николай Дмитриевич Александров»: