Шрифт:

Закладка:

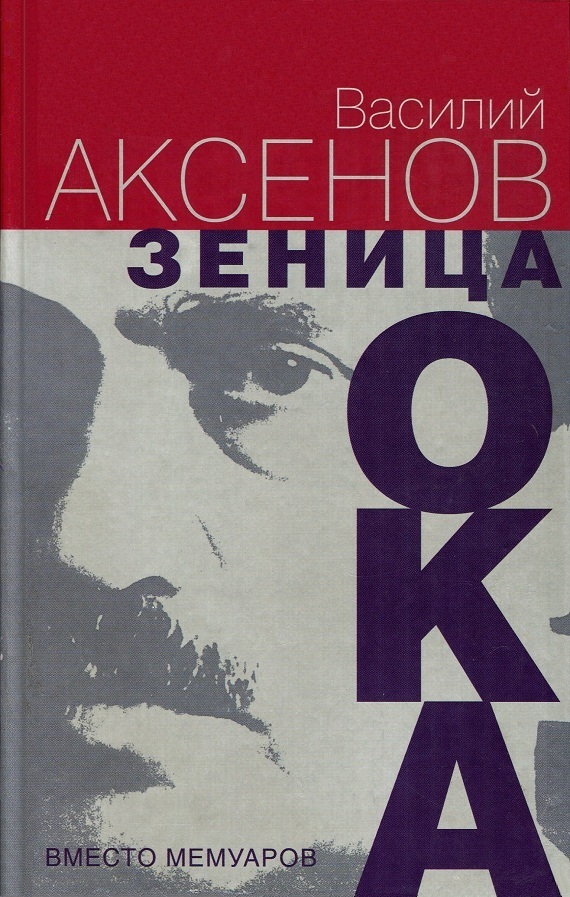

УДК 882-92 ББК 84 (2Рос-Рус)6 А 41 Редактор Елена Шубина Художник Вера Костина Зеница ока. Вместо мемуаров / Василий Аксенов. — М.: Вагриус, 2005. — 496 с. Василий Аксёнов — автор романов, которые всегда становятся событием — будь то «Звёздный билет» или «Остров Крым», «Ожог» или недавние «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Книга «Зеница ока» носит характер личного дневника, в котором злободневная публицистика соседствует с воспоминаниями автора о юности, о том, как он приехал в ссылку к матери — Евгении Гинзбург, о перипетиях эмигрантского житья-бытья, последовавшего после издания альманаха «Метрополь». Литературные портреты друзей и единомышленников: Анатолия Гладилина, Юрия Казакова, Булата Окуджавы, Андрея Синявского, Анатолия Наймана соседствуют с беседами, в которых автор «договорил» то, что не успел сказать в прозе и эссеистике. Всё это вместе создаёт, по словам Аксёнова, «отчётливый художественный драйв перемешанных кусков времени»… ISBN 5-9697-0109-2 © Аксенов В.П., 2005 © Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005