Шрифт:

Закладка:

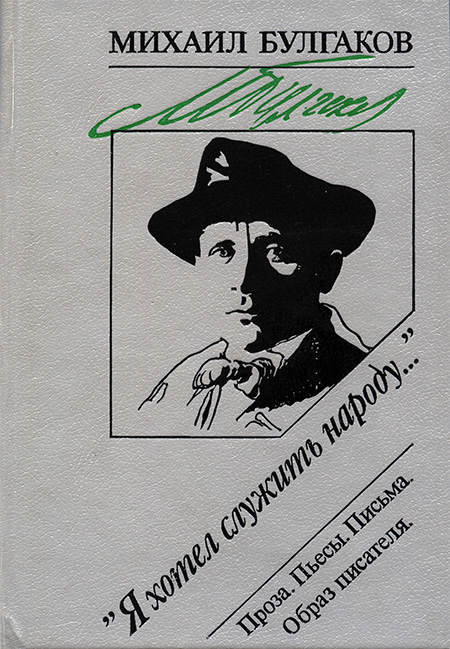

Настоящее издание является первым собранием сочинений Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). В первый том вошли его ранние произведения: «Записки юного врача», роман «Белая гвардия», рассказы начала 20-х годов: «Необыкновенные приключения доктора», «Морфий», «Налет» и др. Во второй том — повести «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце» и избранные рассказы и фельетоны 1921–1934 годов. В третий том — все его оригинальные пьесы: «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег» и др. В четвертый том — инсценировки и драматические переложения: «Мертвые души», «Война и мир», «Дон Кихот» и др., а также романы «Жизнь господина де Мольера» и «Записки покойника». В пятый том — роман «Мастер и Маргарита» и избранные письма.