Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

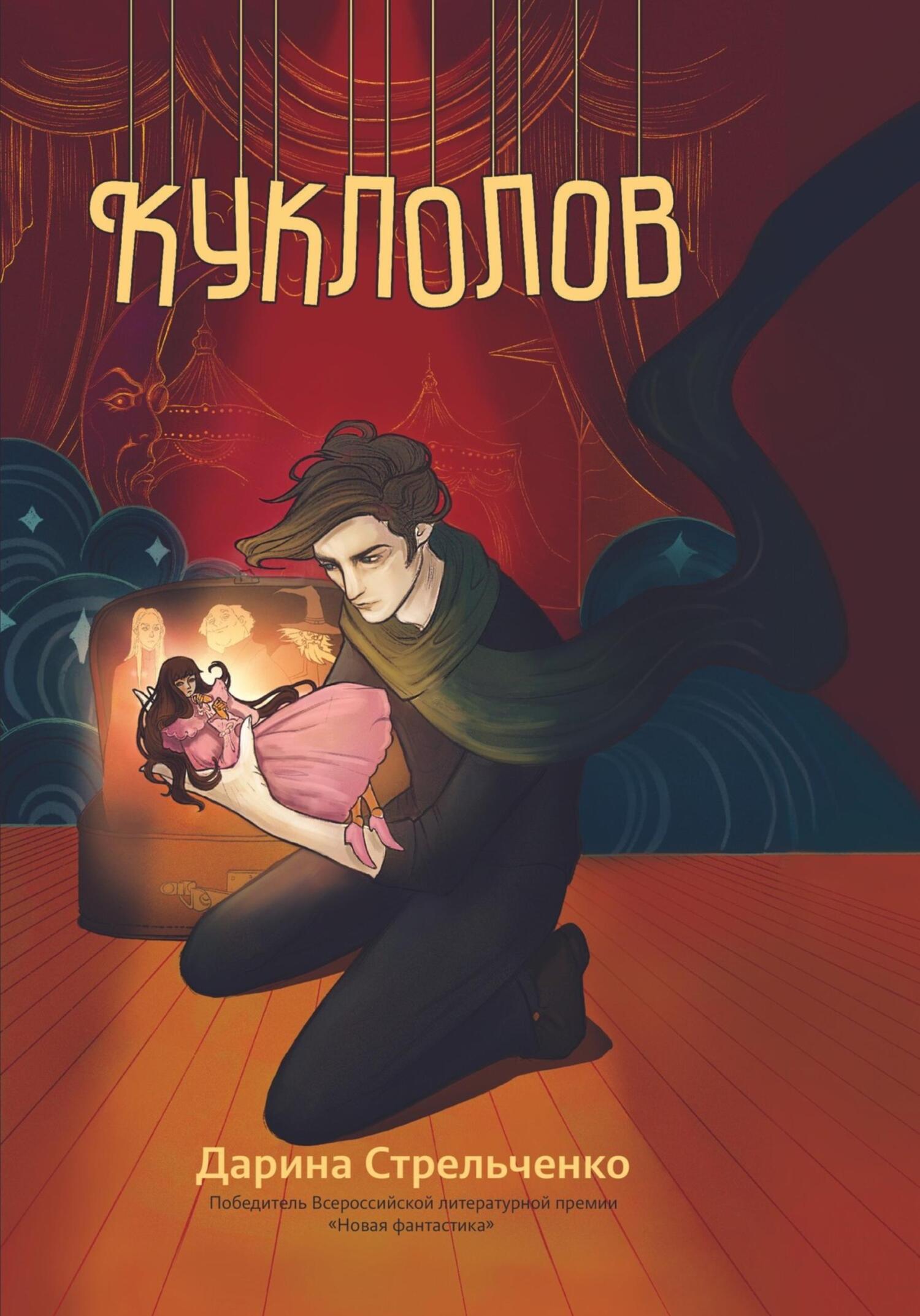

Восемнадцатилетний Олег получает в наследство от отца четырёх театральных кукол – персонажей пьесы, в которой есть ещё три героя. Ненавидящий всё, связанное с кукольным театром, постепенно Олег проникается желанием собрать коллекцию, даже не замечая, что далеко не всегда действует по своей воле.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дарина Александровна Стрельченко»: