Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

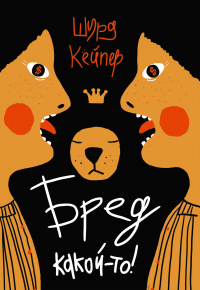

Салли Мо тринадцать. В три года она научилась читать и с тех пор только этим и занимается – буквально живет в книгах. Ее страсть к чтению всегда поощрял самый близкий человек – любимый дедушка Давид, с которым можно было обсудить любую книгу и поговорить по душам. Когда дедушка уходит из жизни, Салли Мо справляется с горем с помощью чтения и понемногу начинает терять связь с реальным миром. Мама отводит Салли Мо к психологу доктору Блуму, и тот предлагает ей три месяца не притрагиваться к книгам. Можно только наблюдать за миром, думать и писать в дневнике.И тогда Салли Мо решает: а не написать ли ей самой книгу, раз читать запретили? И раз уж придется пожить в реальности, почему бы не завоевать сердце Дилана, в которого она влюблена всю жизнь? Вот только грань между правдой и выдумкой в ее истории так тонка, что иногда и не понять: то ли всё было на самом деле, то ли Салли Мо это придумала.Роман нидерландского писателя Шурда Кёйпера в 2020 году был удостоен премии «Серебряный грифель» за лучшую детскую книгу. За значительный вклад в детскую литературу Кёйпер награжден также национальной премией Тео Тейссена.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Шурд Кёйпер»: