Шрифт:

Закладка:

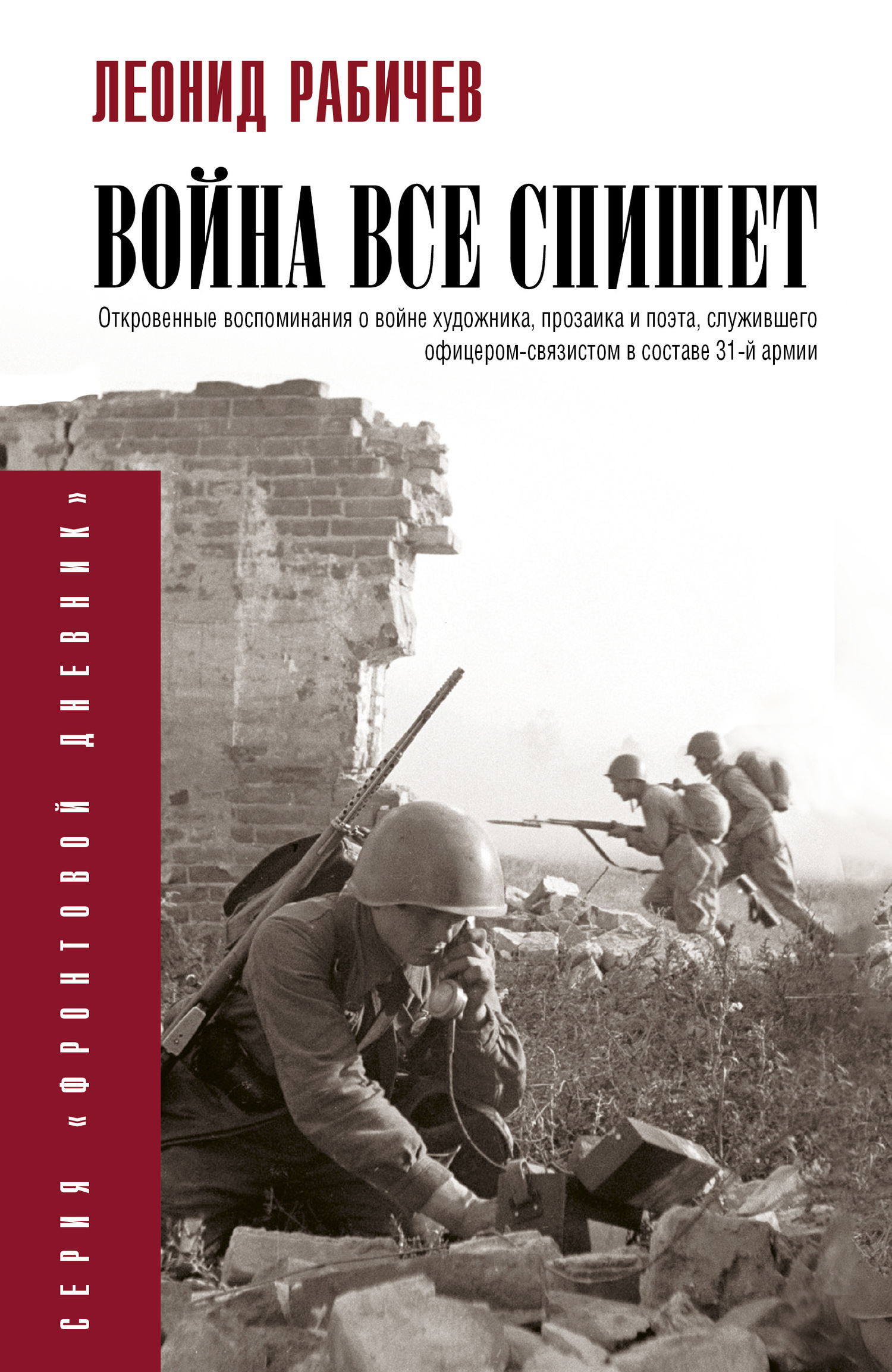

Война все спишет - это книга Леонида Николаевича Рабичева, врача-рентгенолога и художника, который прошел Великую Отечественную войну офицером-связистом в составе 31-й армии. Это книга воспоминаний, дневников, писем и документов, которые отражают жизнь на фронте и в тылу, радости и горести, подвиги и преступления, любовь и ненависть. Это книга о том, что война все спишет, но не все забудет.

В этой книге автор рассказывает о своем участии в боях на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, о своих товарищах и командирах, о своих ранениях и наградах, о своих страхах и надеждах. Он также делится своими мыслями и чувствами о войне и мире, о смысле жизни и смерти, о своем творчестве и искусстве. Он также показывает, как война изменила его и других людей, как она повлияла на их судьбы и характеры.

Война все спишет - это потрясающая и правдивая книга, которая не оставит равнодушным никого. Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и узнайте больше об одном из самых ярких и талантливых участников войны.