Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Когда престарелую мать Кевина Гогарти, Милли, в очередной раз ловят на краже в магазине, его терпению приходит конец. Сам Кевин, оставшийся без работы, из последних сил поддерживает порядок в доме и заботится о четырех детях, пока жена пропадает в служебных командировках. После очередной выходки строптивую шестнадцатилетнюю Эйдин посылают в школу-интернат, но это лишь приводит к новым осложнениям. Сильвия, новая помощница Милли, и ее симпатичный племянник Шон, казалось бы, спасают ситуацию, но в итоге их появление оборачивается новым кризисом.

Перейти на страницу:

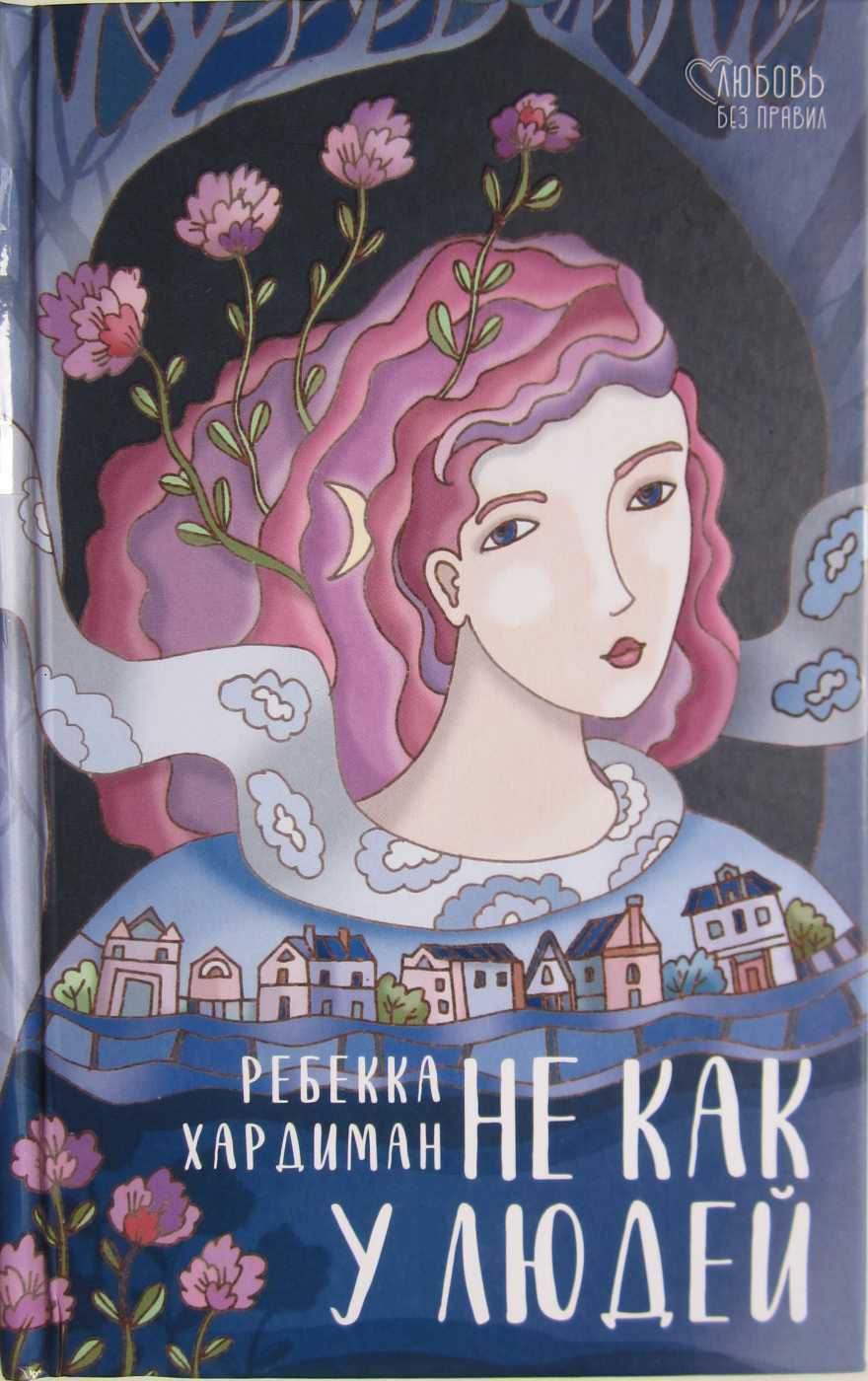

Еще книги автора «Ребекка Хардиман»: