Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

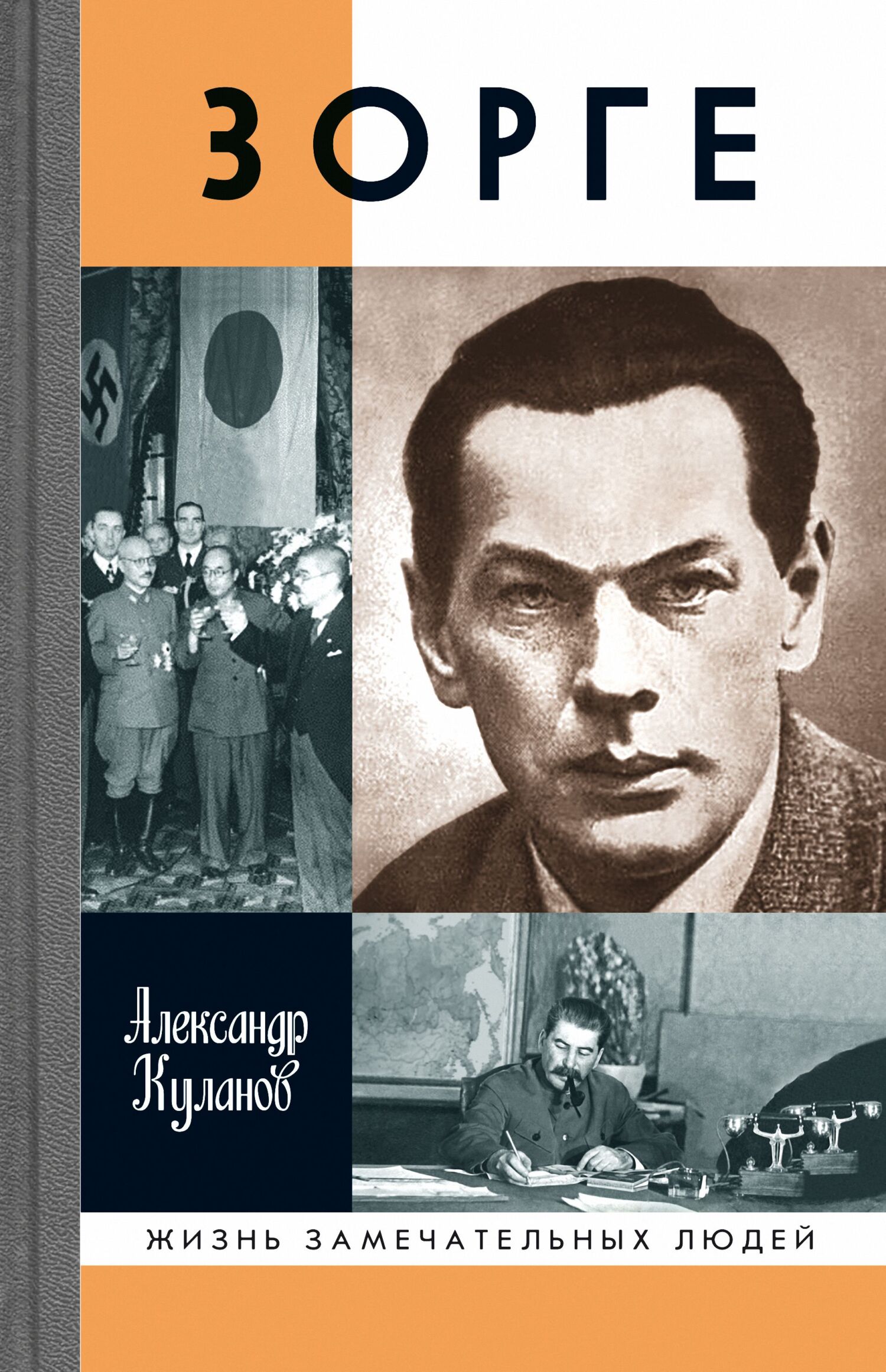

Рихард Зорге — один из самых великих разведчиков XX века. Его имя внесено в список ста мировых знаменитостей, повлиявших на ход мировой истории в прошлом столетии. Наиболее продуктивный период его деятельности — конец 30-х годов, когда он работал в Японии. Зорге удалось сделать то, чего не удалось никому, — отодвинуть японскую военную машину от наших границ на Дальнем Востоке, в результате чего целая армия, хорошо оснащенная и выученная, была переброшена на фронт под Москву. Гитлеровцев разбили у стен столицы.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Валерий Дмитриевич Поволяев»: