Шрифт:

Закладка:

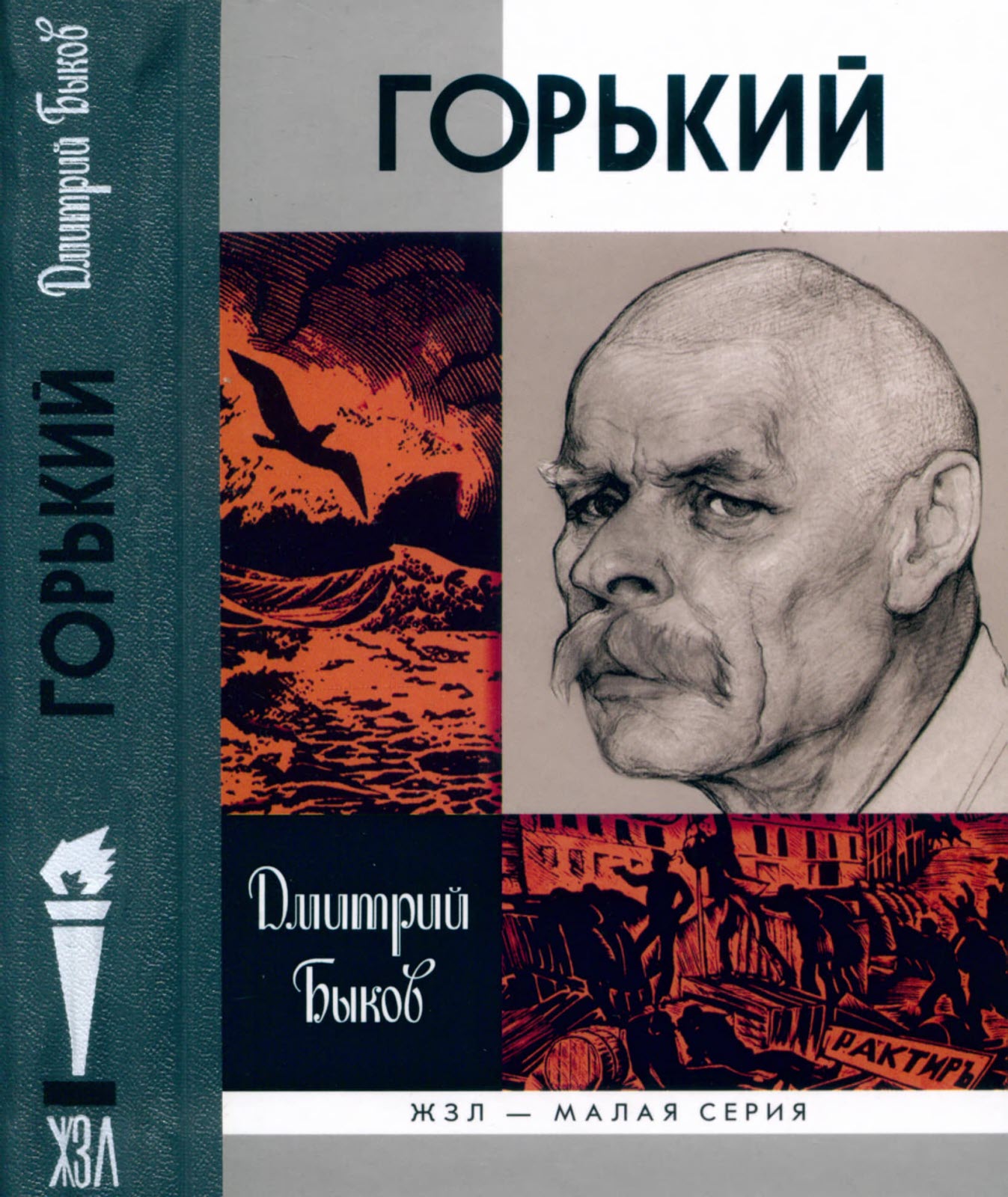

Максим Горький — знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолетов и почти исчезнувший из культурного обихода в новую, постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как «буревестника революции», преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным большевиком, его творческий метод не укладывается в прокрустово ложе «социалистического реализма», а его биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге известного писателя, поэта, историка литературы Дмитрия Быкова Горький предстает незаурядным человеком, выдающимся мастером русской прозы, свидетелем и летописцем великих исторических событий. Книга выходит к восьмидесятилетию смерти писателя, сыгравшего выдающуюся роль в истории серии «ЖЗЛ».