Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

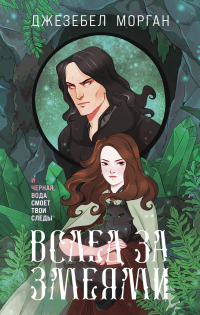

Перейти на страницу:

В садах моей матери растут самые красные яблоки – залог нашего богатства и процветания, омытый кровью и скрепленный темными клятвами. Тайну эту я узнала случайно, подглядев за пиршеством дивных соседей, и теперь расплачиваюсь за глупость и любопытство. Чтобы спастись, мне пришлось отправиться ко двору короля и прислуживать невесте юного королевича.Разве могла я знать, что интриги дивных соседей настигнут меня и там?Роман-однотомник от автора цикла «Иди через темный лес» Джезебел Морган.Актуальный жанр ретеллинга. Место классической Белоснежки занял юноша.Обложка от популярного художника Djuney9.Тематика фэйри и волшебных подменышей.Темная атмосфера, политические интриги, древние легенды и яблоневый сад.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Джезебел Морган»: