Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

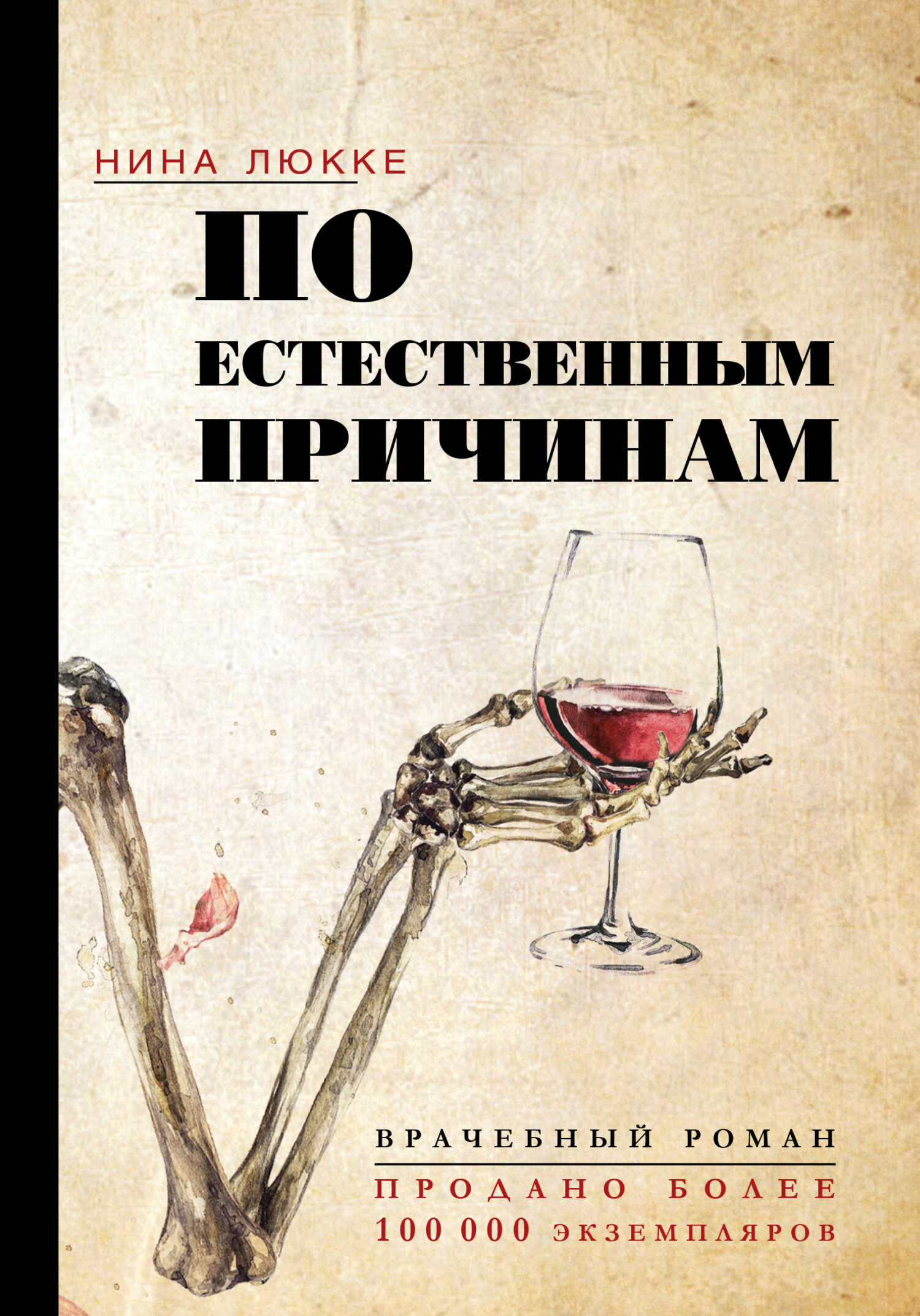

Врач общей практики Элин переживает разлад со своим мужем Акселем и решает на время переехать жить к себе на работу, в клинику, куда каждый день к ней обращаются толпы пациентов с самыми разными недугами. 20 лет она была обычным терапевтом и столько же замужем. Но внезапно объявляется ее бывшая любовь – Бьерн, и путает все карты…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Нина Люкке»: