Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

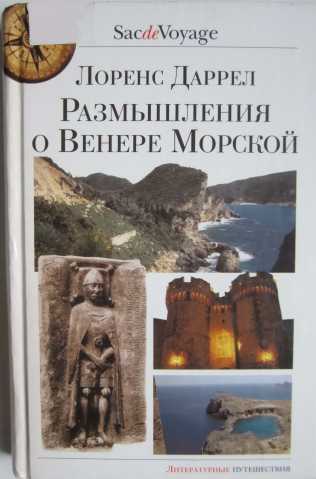

Английский классик XX столетия Лоренс Даррел (1912–1990) известен во всем мире не только своим знаменитым циклом «Александрийский квартет» и другими романами, но и не менее талантливой путевой прозой. Остров Родос, владеть которым стремились завоеватели всех эпох, от античности до современности (но жители его всегда оставались верны своим мудрым традициям), был особенно дорог автору. На эту полную любви книгу его вдохновила статуя прекрасной Венеры, найденная родосскими рыбаками в море.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Лоренс Джордж Даррелл»: