Шрифт:

Закладка:

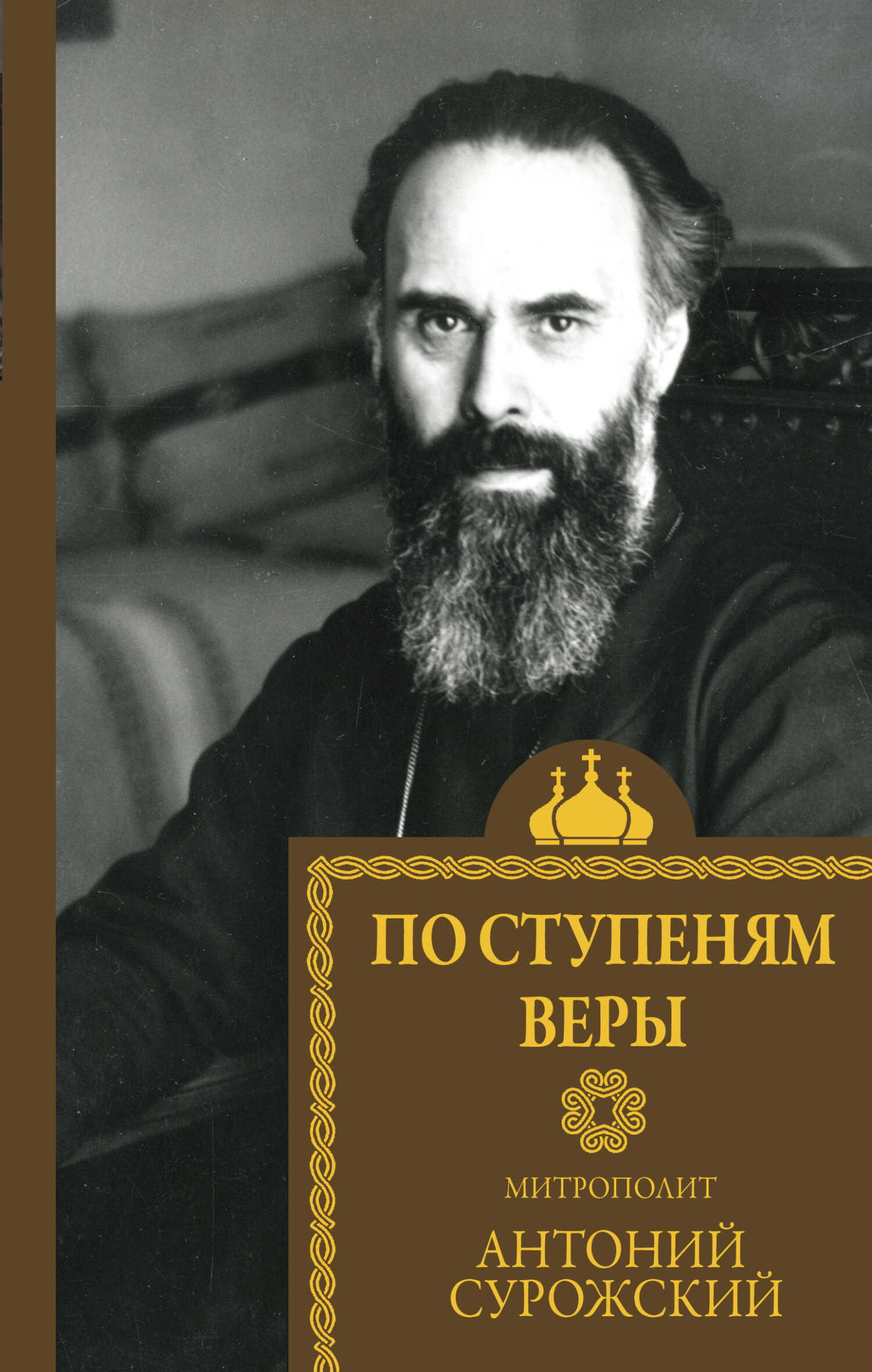

Митрополит Антоний Сурожский по праву считается одним из наиболее известных православных мыслителей ХХ века, а его немногочисленные приезды в Россию каждый раз становились настоящими событиями религиозной жизни. Так получилось, что человек, живший вдали от своей родины, но постоянно думающий о ней и молящийся за нее, говорил о том, что отзывалось в сердце множества людей всего мира чем-то своим, родным и понятным. Прочитав за всю жизнь бесчисленное множество лекций и проведя беседы и проповеди, он никогда не писал свои выступления заранее – подготовкой к ним была сама его жизнь, его бесценный накопленный опыт. При публикации тексты Антония Сурожского всегда проходили лишь минимальную редакторскую обработку, дабы живое слово владыки было сохранено.«По ступеням веры» – книга, которая охватывает темы любви, молитвы, прощения, покаяния, сомнения, стремления к настоящей духовной жизни. Ее доверительная и глубоко личная интонация дают возможность человеку при чтении обновляться, перерождаться, отвечать себе на важные вопросы и познавать поистине божественную силу слова и веры.Издание адресовано не только православным читателям, но и людям, исповедующим другую веру или только еще ищущим к ней путь.Книга выходит в рамках «Года митрополита Антония» (2023–2024), в преддверии 110-летнего юбилея его рождения.Cохранен издательский макет.