Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

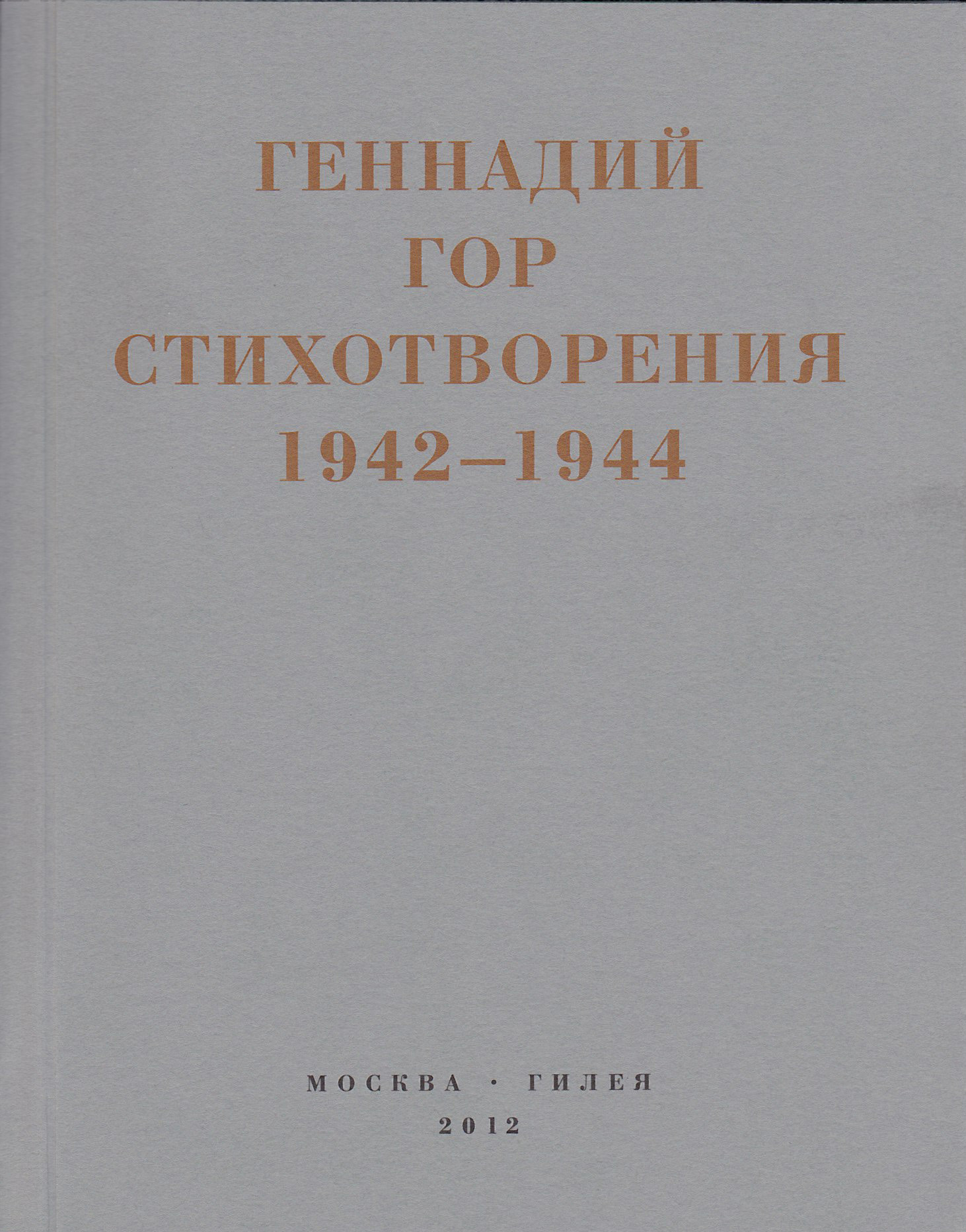

«Постоянным обновлением соборного духа… в форме личного опыта мысли и чувствования…» считал литературу и поэзию выдающийся русский поэт Давид Самойлов. Сгущенно-метафорический стиль поэта соединяет в себе высокое и бытовое; интонационно богатый стих мелодичен, верен классическим традициям. Эта книга – наиболее полное собрание стихотворений Давида Самойлова, в которую включены лучшие стихи из разных сборников поэта. Стихотворения, подвергшиеся цензуре в советское время, восстановлены в первоначальном варианте. Составитель: Андрей Семенович Немзер

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Давид Самойлович Самойлов»: