Шрифт:

Закладка:

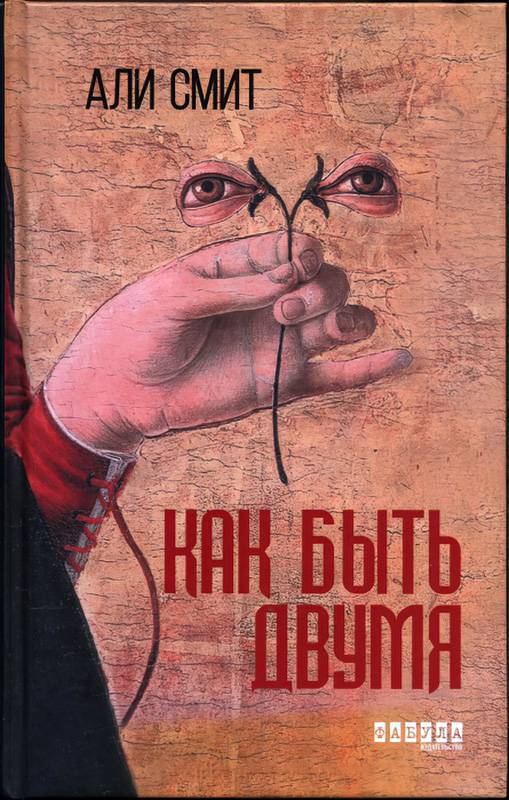

Али Смит создала путеводный свет сквозь темные времена, объединив историю художницы Сэнди Грэй из 21-го века с событиями в охваченной чумой Англии позднего Средневековья.«В надежде, что средневековое прошлое поможет найти ответы, чтобы понять наше туманное будущее, “Компонент” представляет собой калейдоскоп историй и опыта». – The GuardianДень, проведенный на пограничном контроле в запертой комнате без объяснения причин. Загадка, на которую, казалось бы, нет ответа: кроншнеп или комендантский час?Сэнди получает неожиданный звонок от бывшей однокурсницы с просьбой помочь расшифровать загадочные слова, связанные со средневековым артефактом. После такой завязки Али Смит рассказывает более широкую историю об одиночестве, внутренней хрупкости каждого из нас и свободе.«Эта книга – пазл из наиболее важных тем нашего времени». – Esquire