Шрифт:

Закладка:

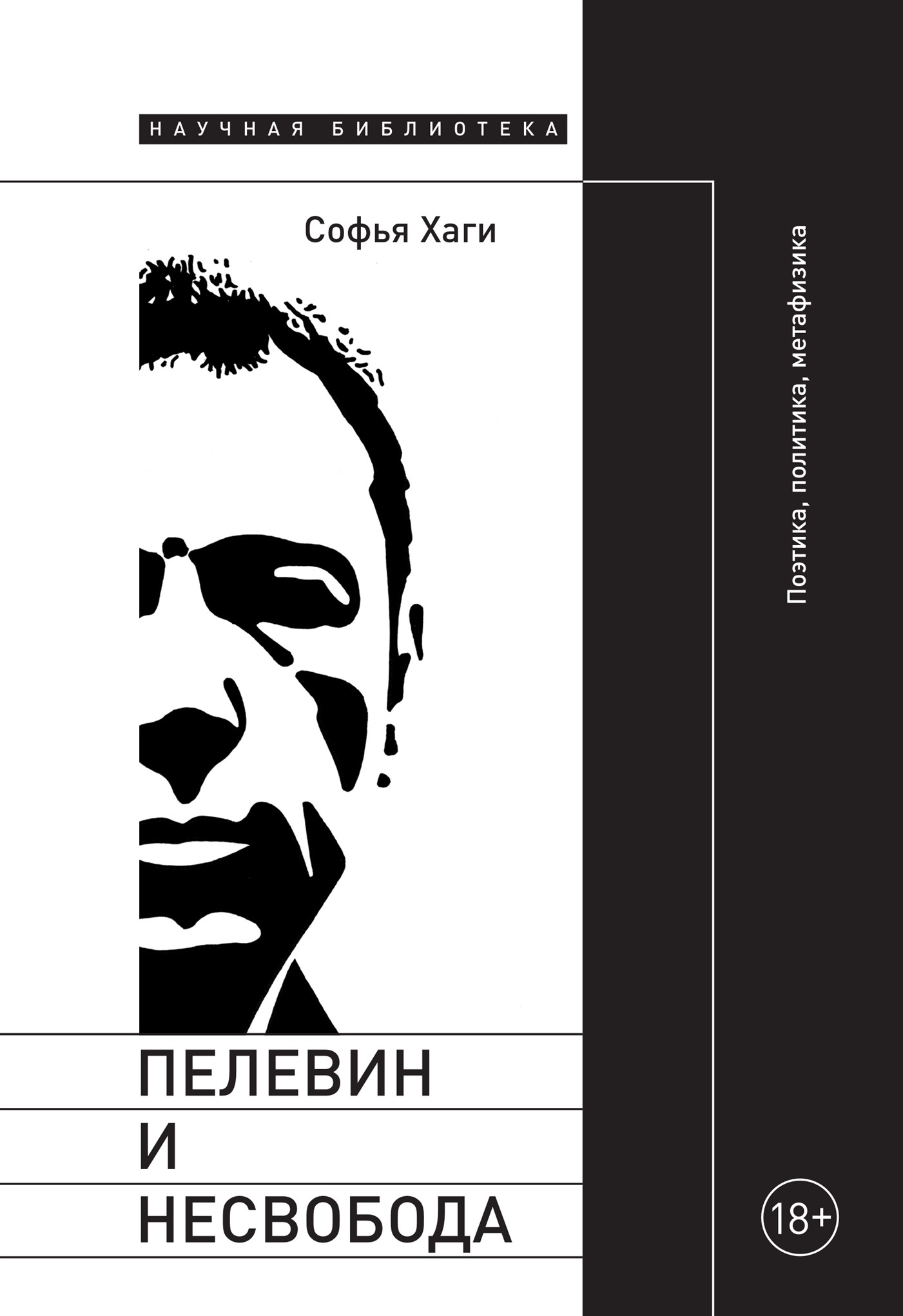

Книга Софьи Хаги “Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика” - это научное исследование, посвященное творчеству одного из самых известных и скандальных русских писателей современности - Виктора Пелевина. Автор книги - доктор филологических наук, профессор, специалист по современной русской литературе и культуре. Она анализирует разные аспекты произведений Пелевина, такие как поэтика, политика, метафизика, философия, религия, мифология, психология и другие.

Книга “Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика” - это глубокое и оригинальное исследование, которое раскрывает новые смыслы и интерпретации текстов Пелевина. Автор книги показывает, как Пелевин создает свой уникальный художественный мир, в котором смешиваются реальность и фантазия, серьезность и ирония, традиция и инновация. Она также рассматривает, как Пелевин отражает и критикует разные проблемы и явления современного общества, такие как несвобода, манипуляция, потребление, кризис идентичности и другие.

Книга “Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика” - это интересное и познавательное чтение для всех, кто хочет узнать больше о Пелевине и его произведениях. Книга основана на широком круге литературных источников, критических статей, интервью и других материалов. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com