Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

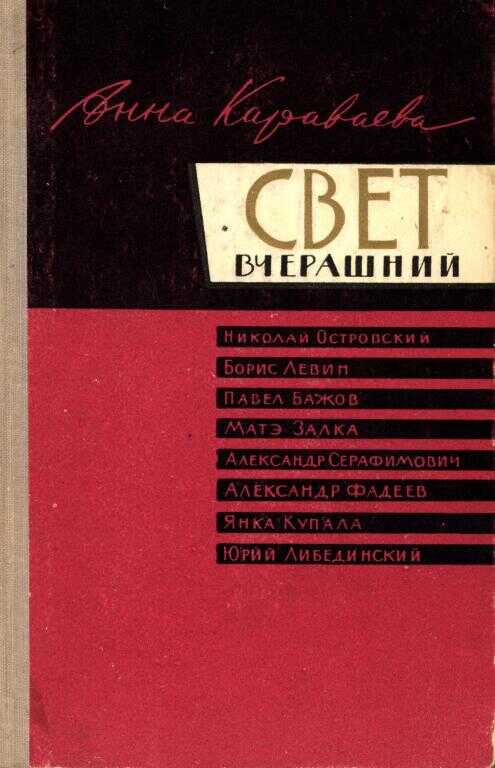

Это сборник воспоминаний старейшей советской писательницы, творческий путь которой тесно соприкасался и соприкасается с жизнью своих современников. Анна Караваева пишет о Николае Островском, Александре Серафимовиче, Александре Фадееве, Янке Купале, Матэ Залке, Павле Петровиче Бажове, Юрии Либединском. Перед читателем предстают не только талантливо исполненные литературные портреты писателей, но как бы оживает сам литературный процесс 30—40—50-х годов.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Анна Александровна Караваева»: