Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

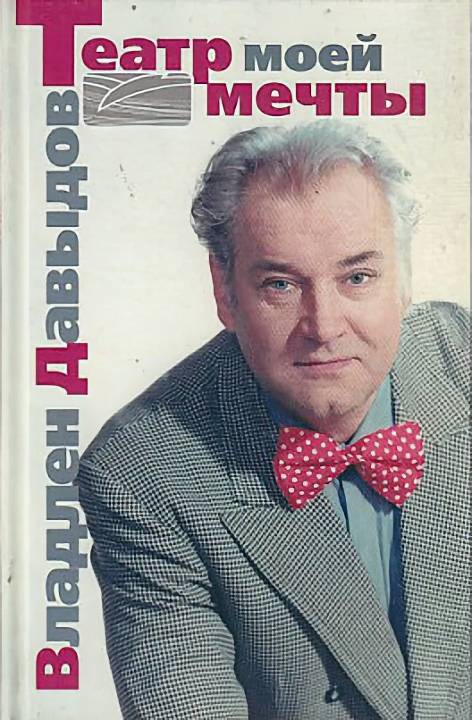

«Мне выпало великое счастье в жизни — я застал расцвет Художественного театра, видел все его легендарные спектакли Я мечтал стать артистом этого Театра, и я им стал и даже играл вместе с моими кумирами. Но к сожалению, застал и начало его гибели и переживаю его трагедию как крах своей мечты, своего идеала в искусстве… Но я "видел небо"!» Давыдов записывает историю театра через актеров этого театра, и его взгляд не бесстрастен, а освещен любовью, нежностью. Вот эта сердечность, это желание помочь, эта любовь к театру и к своим братьям-актерам делают книгу Владлена очень живой и теплой. И что самое главное, ему самому удалось сделать очень многое для театра, несмотря на разные сложности и обиды. Михаил Ульянов

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владлен Семенович Давыдов»: