Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

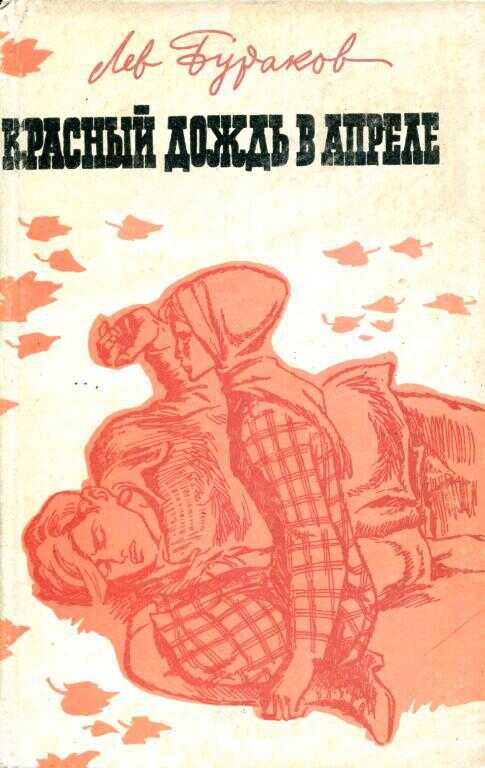

Эта книга о любви, написанная мужчиной. Какие-то рассказы и повести могут показаться грустными, даже трагичными, но такой бывает жизнь. Ничто в ней не вечно. Однако это не означает, что у нас нет надежды. Хорошее случается редко, если мы только вздыхаем и ждем неизвестно чего. Или ищем замену незаменимого.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Александрович Дараган»: