Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

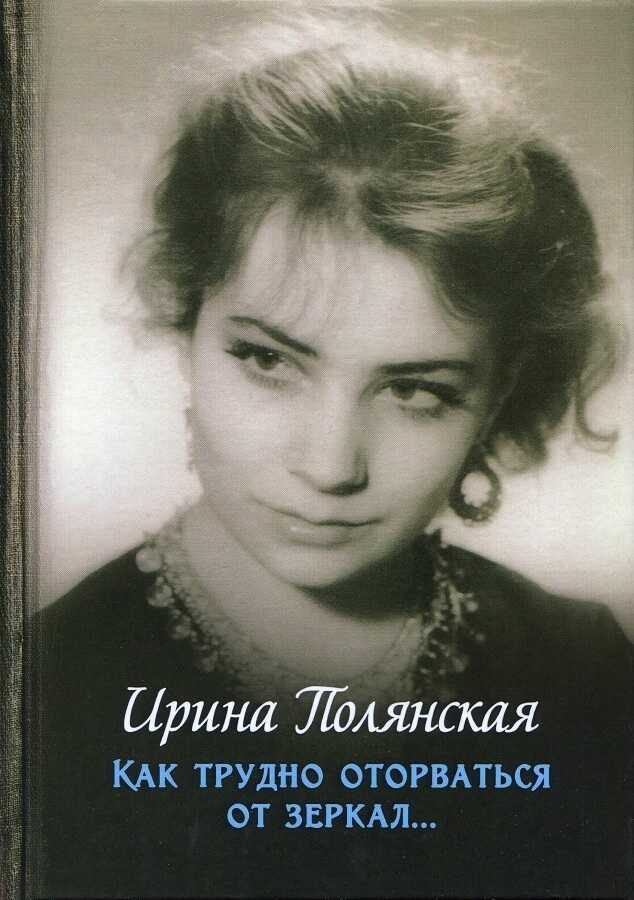

Ирина Полянская родилась на Урале. Закончила училище искусств, актерское отделение в городе Ростове-на-Дону и Литературный институт имени Горького. Работала концертмейстером, санитаркой в отделении травматологии, корреспондентом в газете, литконсультантом. Печаталась в журналах «Аврора», «Литературная учеба». В книгу Ирины Полянской вошли произведения, посвященные жизни и нравственным исканиям молодежи. Автор исследует проблемы современной семьи, внутрисемейных отношений, ответственности старших за воспитание молодого поколения, вступающего в жизнь.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: