Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

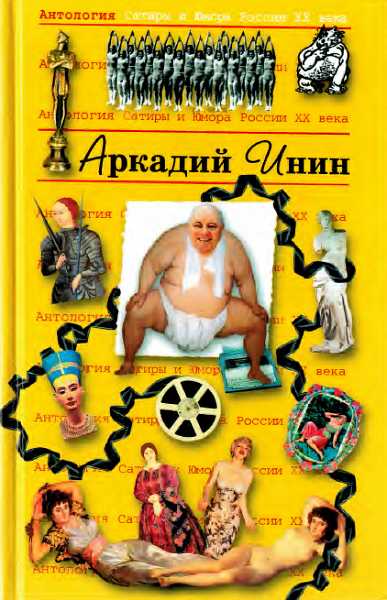

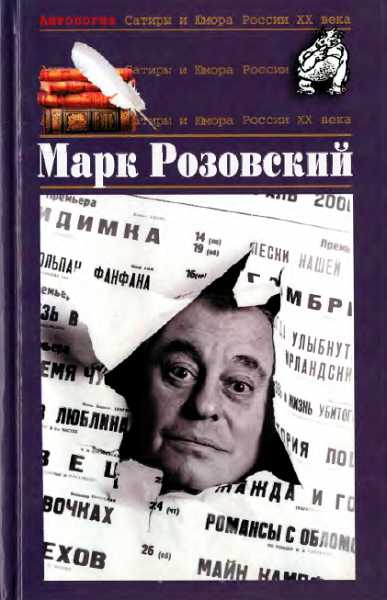

Мегапроект «Антология сатиры и юмора России XX века» — первая попытка собрать воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Евгений Иванович Замятин»: